通过前面的文件介绍中我们知道,内核中的伙伴系统管理内存的最小单位是物理内存页 page。伙伴系统会将它所属物理内存区 zone 里的空闲内存划分成不同尺寸的物理内存块,这里的尺寸必须是 2 的次幂,物理内存块可以是由 1 个 page 组成,也可以是 2 个 page,4 个 page ........ 1024 个 page 组成。

内核将这些相同尺寸的内存块用一个内核数据结构 struct free_area 中的双向链表 free_list 串联组织起来。

struct free_area {

struct list_head free_list[MIGRATE_TYPES];

unsigned long nr_free;

};

而这些由 free_list 串联起来的相同尺寸的内存块又会近一步根据物理内存页 page 的迁移类型 MIGRATE_TYPES 进行归类,比如:MIGRATE_UNMOVABLE (不可移动的页面类型),MIGRATE_MOVABLE (可以移动的内存页类型),MIGRATE_RECLAIMABLE (不能移动,但是可以直接回收的页面类型)等等。

这样一来,具有相同迁移类型,相同尺寸的内存块就被组织在了同一个 free_list 中。

伙伴系统所分配的物理内存页全部都是物理上连续的,并且只能分配 2 的整数幂个页

随后在物理内存分配的过程中,内核会基于这个完整的伙伴系统数据结构,进行不同尺寸的物理内存块的分配与释放,而分配与释放的单位依然是 2 的整数幂个物理内存页 page。详细的内存分配过程感兴趣的读者朋友可以回看下 《深入理解 Linux 伙伴系统》。

我们从伙伴系统核心数据结构,以及伙伴系统内存分配原理的相关内容来看,伙伴系统管理物理内存的最小单位是物理内存页 page。也就是说,当我们向伙伴系统申请内存时,至少要申请一个物理内存页。

而从内核实际运行过程中来看,无论是从内核态还是从用户态的角度来说,对于内存的需求量往往是以字节为单位,通常是几十字节到几百字节不等,远远小于一个页面(4K)的大小。如果我们仅仅为了这几十字节的内存需求,而专门为其分配一整个内存页面,这无疑是对宝贵内存资源的一种巨大浪费。

于是在内核中,这种专门针对小内存的分配需求就应运而生了slab机制,slab内存池就是专门应对小内存频繁的分配和释放的场景的。

slab 首先会向伙伴系统一次性申请一个或者多个物理内存页面,正是这些物理内存页组成了 slab 内存池。

随后 slab 内存池会将这些连续的物理内存页面划分成多个大小相同的小内存块出来,同一种 slab 内存池下,划分出来的小内存块尺寸是一样的。内核会针对不同尺寸的小内存分配需求,预先创建出多个 slab 内存池出来。

这种小内存在内核中的使用场景非常之多,比如,内核中那些经常使用,需要频繁申请释放的一些核心数据结构对象:task_struct 对象,mm_struct 对象,struct page 对象,struct file 对象,socket 对象等。

而创建这些内核核心数据结构对象以及为这些核心对象分配内存,销毁这些内核对象以及释放相关的内存是需要性能开销的。

这一点我们从《深入理解 Linux 伙伴系统》一文中详细介绍的内存分配与释放全链路过程中已经非常清楚的看到了,整个内存分配链路还是比较长的,如果遇到内存不足,还会涉及到内存的 swap 和 compact ,从而进一步产生更大的性能开销。

既然 slab 专门是用于小内存块分配与回收的,那么内核很自然的就会想到,分别为每一个需要被内核频繁创建和释放的核心对象创建一个专属的 slab 对象池,这些内核对象专属的 slab 对象池会根据其所管理的具体内核对象所占用内存的大小 size,将一个或者多个完整的物理内存页按照这个 size 划分出多个大小相同的小内存块出来,每个小内存块用于存储预先创建好的内核对象。

这样一来,当内核需要频繁分配和释放内核对象时,就可以直接从相应的 slab 对象池中申请和释放内核对象,避免了链路比较长的内存分配与释放过程,极大地提升了性能。

将内核中的核心数据结构对象,池化在 slab 对象池中,除了可以避免内核对象频繁反复初始化和相关内存分配,频繁反复销毁对象和相关内存释放的性能开销之外,其实还有很多好处,比如:

- 利用 CPU 高速缓存提高访问速度。当一个对象被直接释放回 slab 对象池中的时候,这个内核对象还是“热的”,仍然会驻留在 CPU 高速缓存中。如果这时,内核继续向 slab 对象池申请对象,slab 对象池会优先把这个刚刚释放 “热的” 对象分配给内核使用,因为对象很大概率仍然驻留在 CPU 高速缓存中,所以内核访问起来速度会更快。

-

伙伴系统只能分配 2 的次幂个完整的物理内存页,这会引起占用高速缓存以及 TLB 的空间较大,导致一些不重要的数据驻留在 CPU 高速缓存中占用宝贵的缓存空间,而重要的数据却被置换到内存中。 slab 对象池针对小内存分配场景,可以有效的避免这一点。

-

调用伙伴系统的操作会对 CPU 高速缓存 L1Cache 中的 Instruction Cache(指令高速缓存)和 Data Cache (数据高速缓存)有污染,因为对伙伴系统的长链路调用,相关的一些指令和数据必然会填充到 Instruction Cache 和 Data Cache 中,从而将频繁使用的一些指令和数据挤压出去,造成缓存污染。而在内核空间中越浪费这些缓存资源,那么在用户空间中的进程就会越少的得到这些缓存资源,造成性能的下降。 slab 对象池极大的减少了对伙伴系统的调用,防止了不必要的 L1Cache 污染。

- 使用 slab 对象池可以充分利用 CPU 高速缓存,避免多个对象对同一 cache line 的争用。如果对象直接存储排列在伙伴系统提供的内存页中的话(不受 slab 管理),那么位于不同内存页中具有相同偏移的对象很可能会被放入同一个 cache line 中,即使其他 cache line 还是空的。

slab, slub, slob 区分

在开始正式介绍 slab 对象池之前,笔者觉得有必要先向大家简单交代一下 Linux 系统中关于 slab 对象池的三种实现:slab,slub,slob。

其中 slab 的实现,最早是由 Sun 公司的 Jeff Bonwick 大神在 Solaris 2.4 系统中设计并实现的,由于 Jeff Bonwick 大神公开了 slab 的实现方法,因此被 Linux 所借鉴并于 1996 年在 Linux 2.0 版本中引入了 slab,用于 Linux 内核早期的小内存分配场景。

由于 slab 的实现非常复杂,slab 中拥有多种存储对象的队列,队列管理开销比较大,slab 元数据比较臃肿,对 NUMA 架构的支持臃肿繁杂(slab 引入时内核还没支持 NUMA),这样导致 slab 内部为了维护这些自身元数据管理结构就得花费大量的内存空间,这在配置有超大容量内存的服务器上,内存的浪费是非常可观的。

针对以上 slab 的不足,内核大神 Christoph Lameter 在 2.6.22 版本(2007 年发布)中引入了新的 slub 实现。slub 简化了 slab 一些复杂的设计,同时保留了 slab 的基本思想,摒弃了 slab 众多管理队列的概念,并针对多处理器,NUMA 架构进行优化,放弃了效果不太明显的 slab 着色机制。slub 与 slab 相比,提高了性能,吞吐量,并降低了内存的浪费。成为现在内核中常用的 slab 实现。

而 slob 的实现是在内核 2.6.16 版本(2006 年发布)引入的,它是专门为嵌入式小型机器小内存的场景设计的,所以实现上很精简,能在小型机器上提供很不错的性能。

而内核中关于内存池(小内存分配器)的相关 API 接口函数均是以 slab 命名的,但是我们可以通过配置的方式来平滑切换以上三种 slab 的实现。本文我们主要讨论被大规模运用在服务器 Linux 操作系统中的 slub 对象池的实现,所以本文下面的内容,如无特殊说明,笔者提到的 slab 均是指 slub 实现。

Slab 由以下几个关键组件组成:

- Slab:一个 Slab 是一个内存块,通常包含一组大小相同的对象。例如,如果你有一个内核中的 struct task_struct 类型对象,Slab 中就会存储多个 task_struct 对象。

- Cache:每种类型的对象(例如 struct task_struct)都有一个对应的缓存(cache)。缓存是一个管理这些对象的结构,包含了多个 Slab。每个 Slab 内存区域都存储相同类型的对象。

- Page:页面是内存的基本管理单元,通常是 4KB。Slab 分配器管理的内存页用来存放 Slab。一个页面可以包含一个或多个 Slab,具体数量取决于每个对象的大小。

- Object:对象是存储在 Slab 中的实际数据结构。每个对象都具有相同的大小,并且通常由 Slab 分配器管理。

从一个简单的内存页开始聊 slab

内核会把那些频繁使用的核心对象统一放在 slab 对象池中管理,每一个核心对象对应一个专属的 slab 对象池,以便提升核心对象的分配,访问,释放相关操作的性能。

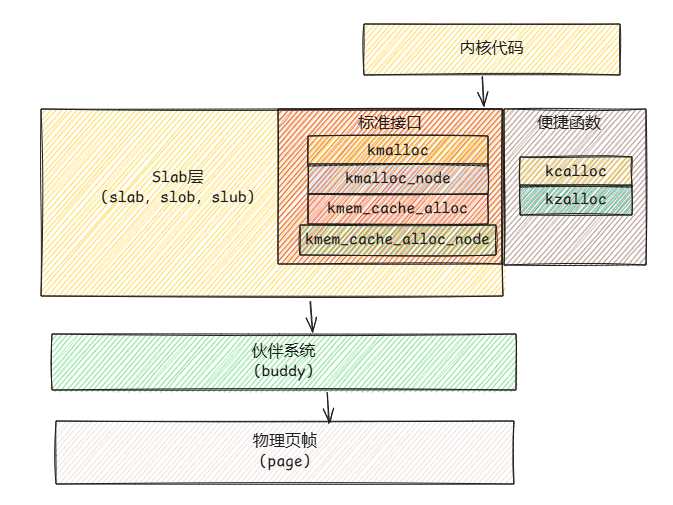

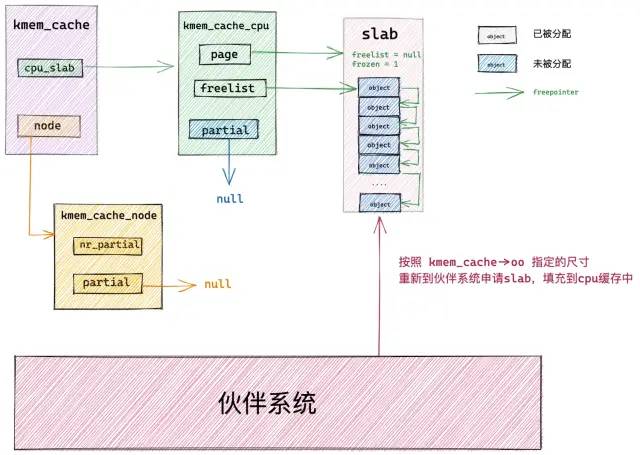

如上图所示,slab 对象池在内存管理系统中的架构层次是基于伙伴系统之上构建的,slab 对象池会一次性向伙伴系统申请一个或者多个完整的物理内存页,在这些完整的内存页内在逐步划分出一小块一小块的内存块出来,而这些小内存块的尺寸就是 slab 对象池所管理的内核核心对象占用的内存大小。

下面笔者就带大家从一个最简单的物理内存页 page 开始,我们一步一步的推演 slab 的整个架构设计与实现。

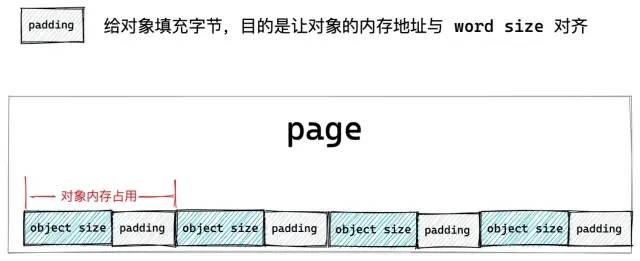

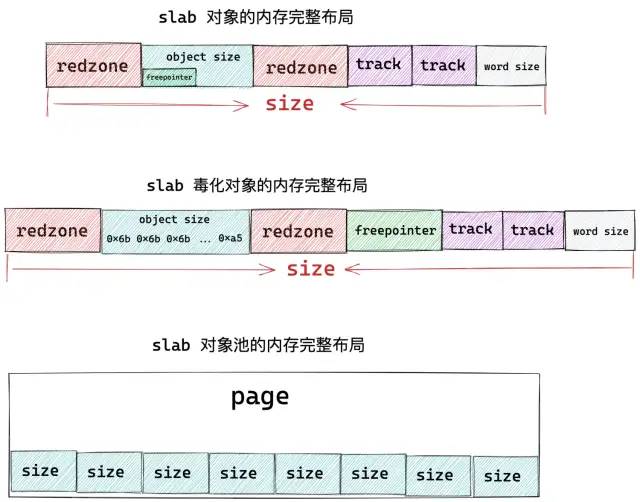

如果让我们自己设计一个对象池,首先最直观最简单的办法就是先向伙伴系统申请一个内存页,然后按照需要被池化对象的尺寸 object size,把内存页划分为一个一个的内存块,每个内存块尺寸就是 object size。

事实上,slab 对象池可以根据情况向伙伴系统一次性申请多个内存页,这里只是为了方便大家理解,我们先以一个内存页为例,为大家说明 slab 中对象的内存布局。

但是在现实的对象池设计中,我们不能这么简单粗暴的搞,因为对象的 object size 可以是任意的,并不是内存对齐的,CPU 访问一块没有进行对齐的内存比访问对齐的内存速度要慢一倍。

因为 CPU 向内存读取数据的单位是根据 word size 来的,在 64 位处理器中 word size = 8 字节,所以 CPU 向内存读写数据的单位为 8 字节。CPU 只能一次性向内存访问按照 word size ( 8 字节) 对齐的内存地址,如果 CPU 访问一个未进行 word size 对齐的内存地址,就会经历两次访存操作。

比如,我们现在需要访问 0x0007 - 0x0014 这样一段没有对 word size 进行对齐的内存,CPU只能先从 0x0000 - 0x0007 读取 8 个字节出来先放入结果寄存器中并左移 7 个字节(目的是只获取 0x0007 ),然后 CPU 在从 0x0008 - 0x0015 读取 8 个字节出来放入临时寄存器中并右移1个字节(目的是获取 0x0008 - 0x0014 )最后与结果寄存器或运算。最终得到 0x0007 - 0x0014 地址段上的 8 个字节。

从上面过程我们可以看出,CPU 访问一段未进行 word size 对齐的内存,需要两次访存操作。

内存对齐的好处还有很多,比如,CPU 访问对齐的内存都是原子性的,对齐内存中的数据会独占 cache line ,不会与其他数据共享 cache line,避免 false sharing。

基于以上原因,我们不能简单的按照对象尺寸 object size 来划分内存块,而是需要考虑到对象内存地址要按照 word size 进行对齐。于是上面的 slab 对象池的内存布局又有了新的变化。

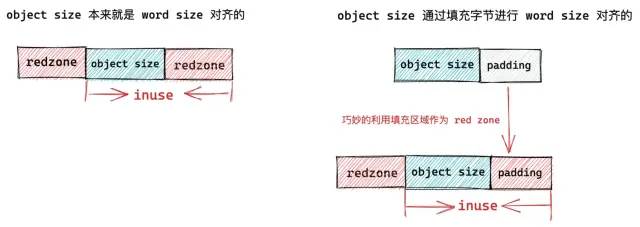

如果被池化对象的尺寸 object size 本来就是和 word size 对齐的,那么我们不需要做任何事情,但是如果 object size 没有和 word size 对齐,我们就需要填充一些字节,目的是要让对象的 object size 按照 word size 进行对齐,提高 CPU 访问对象的速度。

但是上面的这些工作对于一个工业级的对象池来说还远远不够,工业级的对象池需要应对很多复杂的诡异场景,比如,我们偶尔在复杂生产环境中会遇到的内存读写访问越界的情况,这会导致很多莫名其妙的异常。

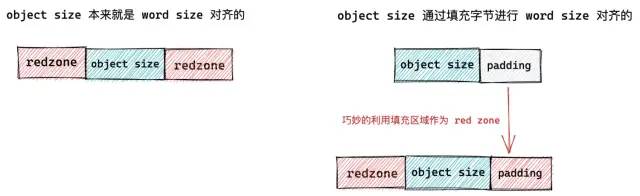

内核为了应对内存读写越界的场景,于是在对象内存的周围插入了一段不可访问的内存区域,这些内存区域用特定的字节 0xbb 填充,当进程访问的到内存是 0xbb 时,表示已经越界访问了。这段内存区域在 slab 中的术语为 red zone,大家可以理解为红色警戒区域。

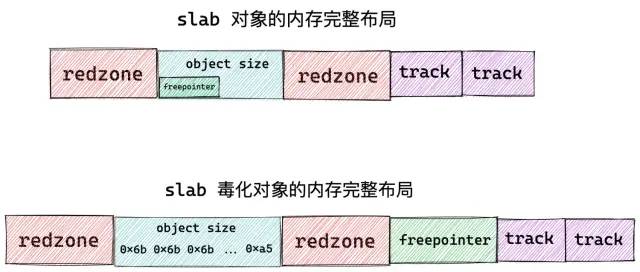

插入 red zone 之后,slab 对象池的内存布局近一步演进为下图所示的布局:

- 如果对象尺寸 object size 本身就是 word size 对齐的,那么就需要在对象左右两侧填充两段 red zone 区域,red zone 区域的长度一般就是 word size 大小。

-

如果对象尺寸 object size 是通过填充 padding 之后,才与 word size 对齐。内核会巧妙的利用对象右边的这段 padding 填充区域作为 red zone。只需要额外的在对象内存区域的左侧填充一段 red zone 即可。

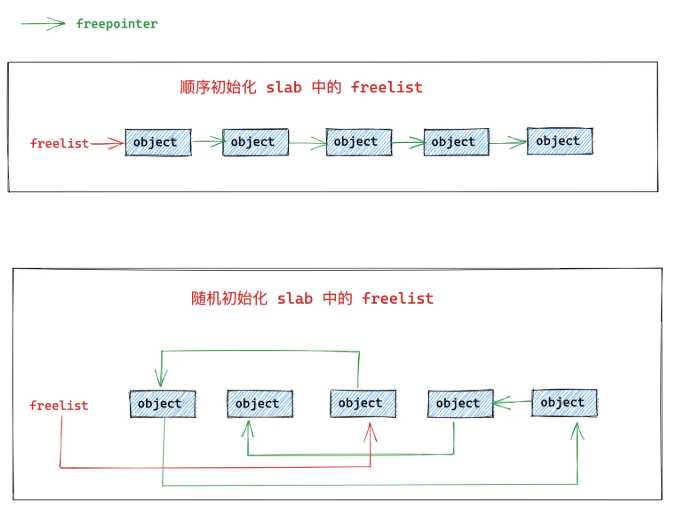

在有了新的内存布局之后,我们接下来就要考虑一个问题,当我们向 slab 对象池获取到一个空闲对象之后,我们需要知道它的下一个空闲对象在哪里,这样方便我们下次获取对象。那么我们该如何将内存页 page 中的这些空闲对象串联起来呢?

有读者朋友可能会说了,这很简单啊,用一个链表把这些空闲对象串联起来不就行了嘛,其实内核也是这样想的,哈哈。不过内核巧妙的地方在于不需要为串联对象所用到的 next 指针额外的分配内存空间。

因为对象在 slab 中没有被分配出去使用的时候,其实对象所占的内存中存放什么,用户根本不会关心的。既然这样,内核干脆就把指向下一个空闲对象的 freepointer 指针直接存放在对象所占内存(object size)中,这样避免了为 freepointer 指针单独再分配内存空间。巧妙的利用了对象所在的内存空间(object size)。

我们接着对 slab 内存布局进行演化,有时候我们期望知道 slab 对象池中各个对象的状态,比如是否处于空闲状态。那么对象的状态我们在哪里存储呢?

答案还是和 freepointer 的处理方式一样,巧妙的利用对象所在的内存空间(object size)。内核会在对象所占的内存空间中填充一些特殊的字符用来表示对象的不同状态。因为反正对象没有被分配出去使用,内存里存的是什么都无所谓。

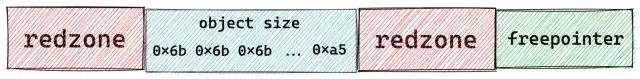

当 slab 刚刚从伙伴系统中申请出来,并初始化划分物理内存页中的对象内存空间时,内核会将对象的 object size 内存区域用特殊字节 0x6b 填充,并用 0xa5 填充对象 object size 内存区域的最后一个字节表示填充完毕。

或者当对象被释放回 slab 对象池中的时候,也会用这些字节填充对象的内存区域。

这种通过在对象内存区域填充特定字节表示对象的特殊状态的行为,在 slab 中有一个专门的术语叫做 SLAB_POISON (SLAB 中毒)。POISON 这个术语起的真的是只可意会不可言传,其实就是表示 slab 对象的一种状态。

是否毒化 slab 对象是可以设置的,当 slab 对象被 POISON 之后,那么会有一个问题,就是我们前边介绍的存放在对象内存区域 object size 里的 freepointer 就被会特殊字节 0x6b 覆盖掉。这种情况下,内核就只能为 freepointer 在额外分配一个 word size 大小的内存空间了。

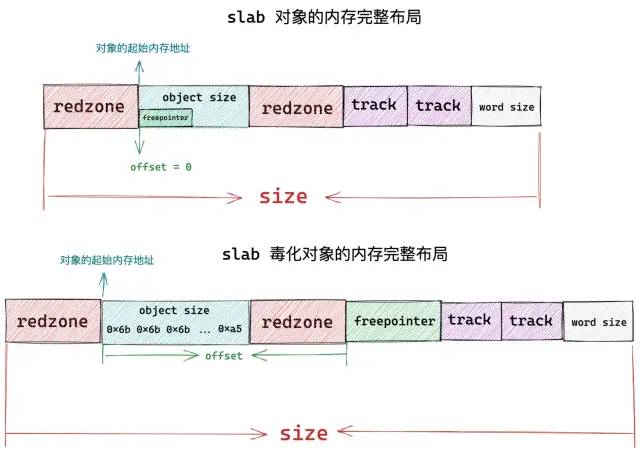

slab 对象的内存布局信息除了以上内容之外,有时候我们还需要去跟踪一下对象的分配和释放相关信息,而这些信息也需要在 slab 对象中存储,内核中使用一个 struct track 结构体来存储跟踪信息。

这样一来,slab 对象的内存区域中就需要在开辟出两个 sizeof(struct track) 大小的区域出来,用来分别存储 slab 对象的分配和释放信息。

上图展示的就是 slab 对象在内存中的完整布局,其中 object size 为对象真正所需要的内存区域大小,而对象在 slab 中真实的内存占用大小 size 除了 object size 之外,还包括填充的 red zone 区域,以及用于跟踪对象分配和释放信息的 track 结构,另外,如果 slab 设置了 red zone,内核会在对象末尾增加一段 word size 大小的填充 padding 区域。

当 slab 向伙伴系统申请若干内存页之后,内核会按照这个 size 将内存页划分成一个一个的内存块,内存块大小为 size 。

其实 slab 的本质就是一个或者多个物理内存页 page,内核会根据上图展示的 slab 对象的内存布局,计算出对象的真实内存占用 size。最后根据这个 size 在 slab 背后依赖的这一个或者多个物理内存页 page 中划分出多个大小相同的内存块出来。

所以在内核中,都是用 struct page 结构来表示 slab,如果 slab 背后依赖的是多个物理内存页,那就使用在 《深入理解 Linux 伙伴系统》 一文中 "设置复合页 compound_page " 小节提到的复合页 compound_page 来表示。

struct page {

// 首页 page 中的 flags 会被设置为 PG_head 表示复合页的第一页

unsigned long flags;

// 其余尾页会通过该字段指向首页

unsigned long compound_head;

// 用于释放复合页的析构函数,保存在首页中

unsigned char compound_dtor;

// 该复合页有多少个 page 组成,order 还是分配阶的概念,在首页中保存

// 本例中的 order = 2 表示由 4 个普通页组成

unsigned char compound_order;

// 该复合页被多少个进程使用,内存页反向映射的概念,首页中保存

atomic_t compound_mapcount;

// 复合页使用计数,首页中保存

atomic_t compound_pincount;

}

slab 的具体信息也是在 struct page 中存储,下面笔者提取了 struct page 结构中和 slab 相关的字段:

struct page {

struct { /* slub 相关字段 */

union {

// slab 所在的管理链表

struct list_head slab_list;

struct { /* Partial pages */

// 用 next 指针在相应管理链表中串联起 slab

struct page *next;

#ifdef CONFIG_64BIT

// slab 所在管理链表中的包含的 slab 总数

int pages;

// slab 所在管理链表中包含的对象总数

int pobjects;

#else

short int pages;

short int pobjects;

#endif

};

};

// 指向 slab cache,slab cache 就是真正的对象池结构,里边管理了多个 slab

// 这多个 slab 被 slab cache 管理在了不同的链表上

struct kmem_cache *slab_cache;

// 指向 slab 中第一个空闲对象

void *freelist; /* first free object */

union {

struct { /* SLUB */

// slab 中已经分配出去的独享

unsigned inuse:16;

// slab 中包含的对象总数

unsigned objects:15;

// 该 slab 是否在对应 slab cache 的本地 CPU 缓存中

// frozen = 1 表示缓存再本地 cpu 缓存中

unsigned frozen:1;

};

};

};

}

在笔者当前所在的内核版本 5.4 中,内核是使用 struct page 来表示 slab 的,但是考虑到 struct page 结构已经非常庞大且复杂,为了减少 struct page 的内存占用以及提高可读性,内核在 5.17 版本中专门为 slab 引入了一个管理结构 struct slab,将原有 struct page 中 slab 相关的字段全部删除,转移到了 struct slab 结构中。这一点,大家只做了解即可。

slab 的总体架构设计

在上一小节的内容中,笔者带大家从 slab 的微观层面详细的介绍了 slab 对象的内存布局,首先 slab 会从伙伴系统中申请一个或多个物理内存页 page,然后根据 slab 对象的内存布局计算出对象在内存中的真实尺寸 size,并根据这个 size,在物理内存页中划分出多个内存块出来,供内核申请使用。

有了这个基础之后,在本小节中,笔者将继续带大家从 slab 的宏观层面上继续深入 slab 的架构设计。

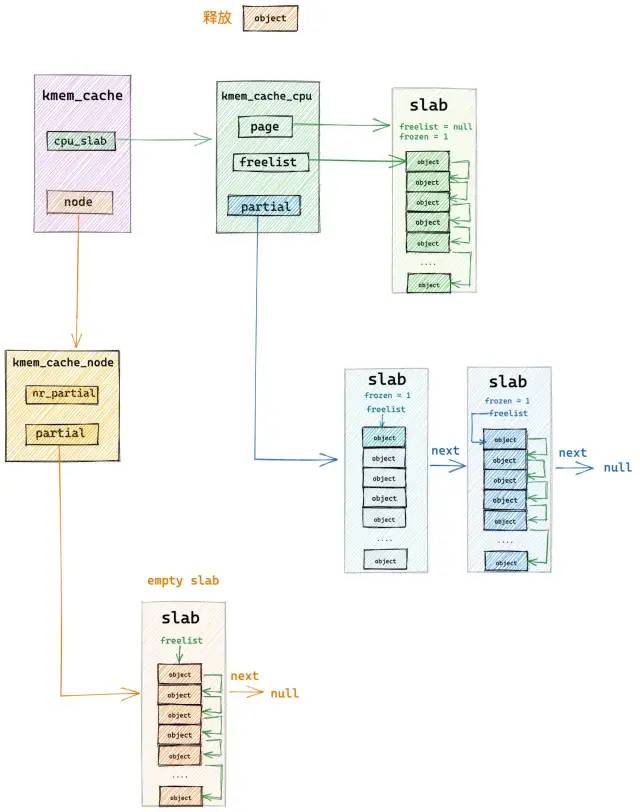

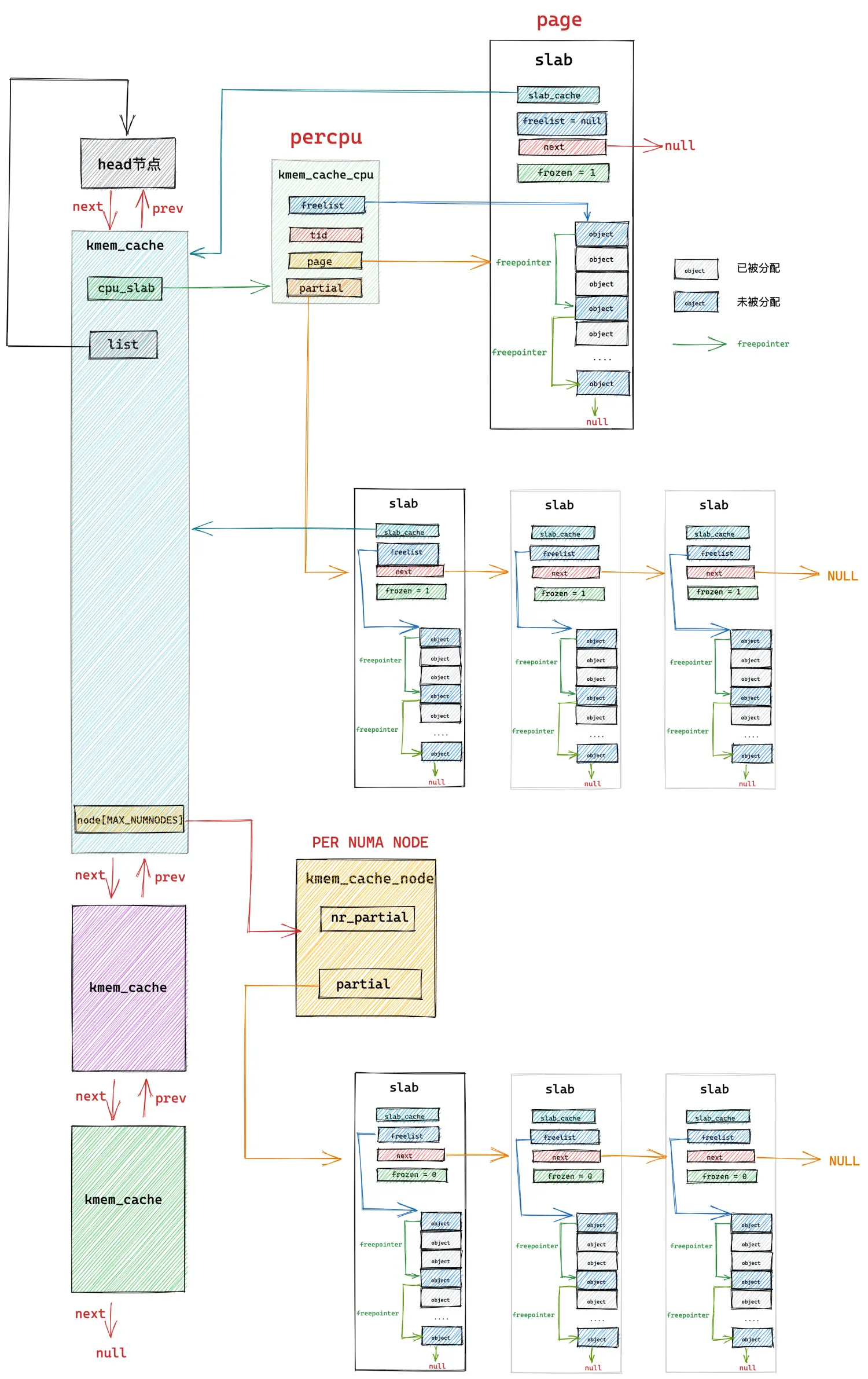

笔者在前边的内容中多次提及的 slab 对象池其实就是上图中的 slab cache,而上小节中介绍的 slab 只是 slab cache 架构体系中的基本单位,对象的分配和释放最终会落在 slab 这个基本单位上。

如果一个 slab 中的对象全部分配出去了,slab cache 就会将其视为一个 full slab,表示这个 slab 此刻已经满了,无法在分配对象了。slab cache 就会到伙伴系统中重新申请一个 slab 出来,供后续的内存分配使用。

当内核将对象释放回其所属的 slab 之后,如果 slab 中的对象全部归位,slab cache 就会将其视为一个 empty slab,表示 slab 此刻变为了一个完全空闲的 slab。如果超过了 slab cache 中规定的 empty slab 的阈值,slab cache 就会将这些空闲的 empty slab 重新释放回伙伴系统中。

如果一个 slab 中的对象部分被分配出去使用,部分却未被分配仍然在 slab 中缓存,那么内核就会将该 slab 视为一个 partial slab。

这些不同状态的 slab,会在 slab cache 中被不同的链表所管理,同时 slab cache 会控制管理链表中 slab 的个数以及链表中所缓存的空闲对象个数,防止它们无限制的增长。

slab cache 中除了需要管理众多的 slab 之外,还包括了很多 slab 的基础信息。比如:

- 上小节中提到的 slab 对象内存布局相关的信息

- slab 中的对象需要按照什么方式进行内存对齐,比如,按照 CPU 硬件高速缓存行 cache line (64 字节) 进行对齐,slab 对象是否需要进行毒化 POISON,是否需要在 slab 对象内存周围插入 red zone,是否需要追踪 slab 对象的分配与回收信息,等等。

- 一个 slab 具体到底需要多少个物理内存页 page,一个 slab 中具体能够容纳多少个 object (内存块)。

slab 的基础信息管理

slab cache 在内核中的数据结构为 struct kmem_cache,以上介绍的这些 slab 的基本信息以及 slab 的管理结构全部定义在该结构体中:

/* * Slab cache management. */

struct kmem_cache {

// slab cache 的管理标志位,用于设置 slab 的一些特性

// 比如:slab 中的对象按照什么方式对齐,对象是否需要 POISON 毒化,是否插入 red zone 在对象内存周围,是否追踪对象的分配和释放信息 等等

slab_flags_t flags;

// slab 对象在内存中的真实占用,包括为了内存对齐填充的字节数,red zone 等等

unsigned int size; /* The size of an object including metadata */

// slab 中对象的实际大小,不包含填充的字节数

unsigned int object_size;/* The size of an object without metadata */

// slab 对象池中的对象在没有被分配之前,我们是不关心对象里边存储的内容的。

// 内核巧妙的利用对象占用的内存空间存储下一个空闲对象的地址。

// offset 表示用于存储下一个空闲对象指针的位置距离对象首地址的偏移

unsigned int offset; /* Free pointer offset */

// 表示 cache 中的 slab 大小,包括 slab 所需要申请的页面个数,以及所包含的对象个数

// 其中低 16 位表示一个 slab 中所包含的对象总数,高 16 位表示一个 slab 所占有的内存页个数。

struct kmem_cache_order_objects oo;

// slab 中所能包含对象以及内存页个数的最大值

struct kmem_cache_order_objects max;

// 当按照 oo 的尺寸为 slab 申请内存时,如果内存紧张,会采用 min 的尺寸为 slab 申请内存,可以容纳一个对象即可。

struct kmem_cache_order_objects min;

// 向伙伴系统申请内存时使用的内存分配标识

gfp_t allocflags;

// slab cache 的引用计数,为 0 时就可以销毁并释放内存回伙伴系统重

int refcount;

// 池化对象的构造函数,用于创建 slab 对象池中的对象

void (*ctor)(void *);

// 对象的 object_size 按照 word 字长对齐之后的大小

unsigned int inuse;

// 对象按照指定的 align 进行对齐

unsigned int align;

// slab cache 的名称, 也就是在 slabinfo 命令中 name 那一列

const char *name;

};

slab_flags_t flags 是 slab cache 的管理标志位,用于设置 slab 的一些特性,比如:

- 当 flags 设置了 SLAB_HWCACHE_ALIGN 时,表示 slab 中的对象需要按照 CPU 硬件高速缓存行 cache line (64 字节) 进行对齐。

- 当 flags 设置了 SLAB_POISON 时,表示需要在 slab 对象内存中填充特殊字节 0x6b 和 0xa5,表示对象的特定状态。

- 当 flags 设置了 SLAB_RED_ZONE 时,表示需要在 slab 对象内存周围插入 red zone,防止内存的读写越界。

-

当 flags 设置了 SLAB_CACHE_DMA 或者 SLAB_CACHE_DMA32 时,表示指定 slab 中的内存来自于哪个内存区域,DMA or DMA32 区域 ?如果没有特殊指定,slab 中的内存一般来自于 NORMAL 直接映射区域。

- 当 flags 设置了 SLAB_STORE_USER 时,表示需要追踪对象的分配和释放相关信息,这样会在 slab 对象内存区域中额外增加两个 sizeof(struct track) 大小的区域出来,用于存储 slab 对象的分配和释放信息。

相关 slab cache 的标志位 flag,定义在内核文件 /include/linux/slab.h 中:

/* DEBUG: Red zone objs in a cache */

#define SLAB_RED_ZONE ((slab_flags_t __force)0x00000400U)

/* DEBUG: Poison objects */

#define SLAB_POISON ((slab_flags_t __force)0x00000800U)

/* Align objs on cache lines */

#define SLAB_HWCACHE_ALIGN ((slab_flags_t __force)0x00002000U)

/* Use GFP_DMA memory */

#define SLAB_CACHE_DMA ((slab_flags_t __force)0x00004000U)

/* Use GFP_DMA32 memory */

#define SLAB_CACHE_DMA32 ((slab_flags_t __force)0x00008000U)

/* DEBUG: Store the last owner for bug hunting */

#define SLAB_STORE_USER

struct kmem_cache 结构中的 size 字段表示 slab 对象在内存中的真实占用大小,该大小包括对象所占内存中各种填充的内存区域大小,比如下图中的 red zone,track 区域,等等。

unsigned int object_size 表示单纯的存储 slab 对象所需要的实际内存大小,如上图中的 object size 蓝色区域所示。

在上小节我们介绍 freepointer 指针的时候提到过,当对象在 slab 中缓存并没有被分配出去之前,其实对象所占内存中存储的是什么,用户根本不会去关心。内核会巧妙的利用对象的内存空间来存储 freepointer 指针,用于指向 slab 中的下一个空闲对象。

但是当 kmem_cache 结构中的 flags 设置了 SLAB_POISON 标志位之后,slab 中的对象会 POISON 毒化,被特殊字节 0x6b 和 0xa5 所填充,这样一来就会覆盖原有的 freepointer,在这种情况下,内核就需要把 freepointer 存储在对象所在内存区域的外面。

所以内核就需要用一个字段来标识 freepointer 的位置,struct kmem_cache 结构中的 unsigned int offset 字段干的就是这个事情,它表示对象的 freepointer 指针距离对象的起始内存地址的偏移 offset。

上小节中,我们也提到过,slab 的本质其实就是一个或者多个物理内存页,slab 在内核中的结构也是用 struct page 来表示的,那么一个 slab 中到底包含多少个内存页 ? 这些内存页中到底能容纳多少个内存块(object)呢?

struct kmem_cache_order_objects oo 字段就是保存这些信息的,struct kmem_cache_order_objects 结构体其实就是一个无符号的整形字段,它的高 16 位用来存储 slab 所需的物理内存页个数,低 16 位用来存储 slab 所能容纳的对象总数。

struct kmem_cache_order_objects {

// 高 16 为存储 slab 所需的内存页个数,低 16 为存储 slab 所能包含的对象总数

unsigned int x;

};

struct kmem_cache_order_objects max 字段表示 oo 的最大值,内核在初始化 slab 的时候,会将 max 的值设置为 oo。

struct kmem_cache_order_objects min 字段表示 slab 中至少需要容纳的对象个数以及容纳最少的对象所需要的内存页个数。内核在初始化 slab 的时候会 将 min 的值设置为至少需要容纳一个对象。

内核在创建 slab 的时候,最开始会按照 oo 指定的尺寸来向伙伴系统申请内存页,如果内存紧张,申请内存失败。那么内核会降级采用 min 的尺寸再次向伙伴系统申请内存。也就是说 slab 中至少会包含一个对象。

gfp_t allocflags 是内核在向伙伴系统为 slab 申请内存页的时候,所用到的内存分配标志位。感兴趣的朋友可以回看下 《深入理解 Linux 伙伴系统》 一文中的 “ 规范物理内存分配行为的掩码 gfp_mask ” 小节中的内容,那里有非常详细的介绍。

unsigned int inuse 表示对象的 object size 按照 word size 对齐之后的大小,如果我们设置了SLAB_RED_ZONE,inuse 也会包括对象右侧 red zone 区域的大小。

unsigned int align 在创建 slab cache 的时候,我们可以向内核指定 slab 中的对象按照 align 的值进行对齐,内核会综合 word size , cache line ,align 计算出一个合理的对齐尺寸。

const char *name 表示该 slab cache 的名称,这里指定的 name 将会在 cat /proc/slabinfo 命令中显示,该命令用于查看系统中所有 slab cache 的信息。

在 cat /proc/slabinfo 命令显示的这些系统中所有的 slab cache,内核会将这些 slab cache 用一个双向链表统一串联起来。链表的头结点指针保存在 struct kmem_cache 结构的 list 中。

struct kmem_cache {

// 用于组织串联系统中所有类型的 slab cache

struct list_head list; /* List of slab caches */

}

系统中所有的这些 slab cache 占用的内存总量,我们可以通过 cat /proc/meminfo 命令查看:

除此之外,我们还可以通过 slabtop 命令来动态查看系统中占用内存最高的 slab cache,当内存紧张的时候,如果我们通过 cat /proc/meminfo 命令发现 slab 的内存占用较高的话,那么可以快速通过 slabtop 迅速定位到究竟是哪一类的 object 分配过多导致内存占用飙升。

slab 的组织架构

在上小节的内容中,笔者主要为大家介绍了 struct kmem_cache 结构中关于 slab 的一些基础信息,其中主要包括 slab cache 中所管理的 slabs 相关的容量控制,以及 slab 中对象的内存布局信息。

那么 slab cache 中的这些 slabs 是如何被组织管理的呢 ?在本小节中,笔者将为大家揭开这个谜底。

内核在对 slab cache 的设计时充分考虑了多进程并发访问 slab cache 所带来的同步性能开销,内核在 slab cache 的设计中为每个 cpu 引入了 struct kmem_cache_cpu 结构的 percpu 变量,作为 slab cache 在每个 cpu 中的本地缓存。

/* * Slab cache management. */

struct kmem_cache {

// 每个 cpu 拥有一个本地缓存,用于无锁化快速分配释放对象

struct kmem_cache_cpu __percpu *cpu_slab;

}

这样一来,当进程需要向 slab cache 申请对应的内存块(object)时,首先会直接来到 kmem_cache_cpu 中查看 cpu 本地缓存的 slab,如果本地缓存的 slab 中有空闲对象,那么就直接返回了,整个过程完全没有加锁。而且访问路径特别短,防止了对 CPU 硬件高速缓存 L1Cache 中的 Instruction Cache(指令高速缓存)污染。

下面我们来看一下 slab cache 它的 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu 结构的详细设计细节:

struct kmem_cache_cpu {

// 指向被 CPU 本地缓存的 slab 中第一个空闲的对象

void **freelist; /* Pointer to next available object */

// 保证进程在 slab cache 中获取到的 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu 与当前执行进程的 cpu 是一致的。

unsigned long tid; /* Globally unique transaction id */

// slab cache 中 CPU 本地所缓存的 slab,由于 slab 底层的存储结构是内存页 page

// 所以这里直接用内存页 page 表示 slab

struct page *page; /* The slab from which we are allocating */

#ifdef CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL

// cpu cache 缓存的备用 slab 列表,同样也是用 page 表示

// 当被本地 cpu 缓存的 slab 中没有空闲对象时,内核会从 partial 列表中的 slab 中查找空闲对象

struct page *partial; /* Partially allocated frozen slabs */

#endif

#ifdef CONFIG_SLUB_STATS

// 记录 slab 分配对象的一些状态信息

unsigned stat[NR_SLUB_STAT_ITEMS];

#endif

};

从前面的介绍我们知道,slab 在内核中是用 struct page 结构来描述的,这里 struct kmem_cache_cpu 结构中的 page 指针指向的就是被 cpu 本地缓存的 slab。

freelist 指针指向的是该 slab 中第一个空闲的对象,在本文介绍 slab 对象内存布局的内容中,笔者提到过,为了充分利用 slab 对象所占用的内存,内核会在对象占用内存区域内开辟一块区域来存放 freepointer 指针,而 freepointer 可以用来指向下一个空闲对象。

这样一来,通过这里的 freelist 和 freepointer 就将 slab 中所有的空闲对象串联了起来。

事实上,在 struct page 结构中也有一个 freelist 指针,用于指向该内存页中第一个空闲对象。当 slab 被缓存进 kmem_cache_cpu 中之后,page 结构中的 freelist 会赋值给 kmem_cache_cpu->freelist,然后 page->freelist 会置空。page 的 frozen 状态设置为1,表示 slab 在本地 cpu 中缓存。

struct page {

// 指向内存页中第一个空闲对象

void *freelist; /* first free object */

// 该 slab 是否在对应 slab cache 的本地 CPU 缓存中

// frozen = 1 表示缓存再本地 cpu 缓存中

unsigned frozen:1;

}

kmem_cache_cpu 结构中的 tid 是内核为 slab cache 的 cpu 本地缓存结构设置的一个全局唯一的 transaction id ,这个 tid 在 slab cache 分配内存块的时候主要有两个作用:

- 内核会将 slab cache 每一次分配内存块或者释放内存块的过程视为一个事物,所以在每次向 slab cache 申请内存块或者将内存块释放回 slab cache 之后,内核都会改变这里的 tid。

-

tid 也可以简单看做是 cpu 的一个编号,每个 cpu 的 tid 都不相同,可以用来标识区分不同 cpu 的本地缓存 kmem_cache_cpu 结构。

其中 tid 的第二个作用是最主要的,因为进程可能在执行的过程中被更高优先级的进程抢占 cpu (开启 CONFIG_PREEMPT 允许内核抢占)或者被中断,随后进程可能会被内核重新调度到其他 cpu 上执行,这样一来,进程在被抢占之前获取到的 kmem_cache_cpu 就与当前执行进程 cpu 的 kmem_cache_cpu 不一致了。

所以在内核中,我们经常会看到如下的代码片段,目的就是为了保证进程在 slab cache 中获取到的 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu 与当前执行进程的 cpu 是一致的。

do {

// 获取执行当前进程的 cpu 中的 tid 字段

tid = this_cpu_read(s->cpu_slab->tid);

// 获取 cpu 本地缓存 cpu_slab

c = raw_cpu_ptr(s->cpu_slab);

// 如果两者的 tid 字段不一致,说明进程已经被调度到其他 cpu 上了

// 需要再次获取正确的 cpu 本地缓存

} while (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT) &&

unlikely(tid != READ_ONCE(c->tid)));

如果开启了 CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL 配置项,那么在 slab cache 的 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu 结构中就会多出一个 partial 列表,partial 列表中存放的都是 partial slub,相当于是 cpu 缓存的备用选择.

当 kmem_cache_cpu->page (被本地 cpu 所缓存的 slab)中的对象已经全部分配出去之后,内核会到 partial 列表中查找一个 partial slab 出来,并从这个 partial slab 中分配一个对象出来,最后将 kmem_cache_cpu->page 指向这个 partial slab,作为新的 cpu 本地缓存 slab。这样一来,下次分配对象的时候,就可以直接从 cpu 本地缓存中获取了。

如果开启了 CONFIG_SLUB_STATS 配置项,内核就会记录一些关于 slab cache 的相关状态信息,这些信息同样也会在 cat /proc/slabinfo 命令中显示。

slab cache 的架构演变到现在,笔者已经为大家介绍了三种内核数据结构了,它们分别是:

- slab cache 在内核中的数据结构 struct kmem_cache

-

slab cache 的本地 cpu 缓存结构 struct kmem_cache_cpu

-

slab 在内核中的数据结构 struct page

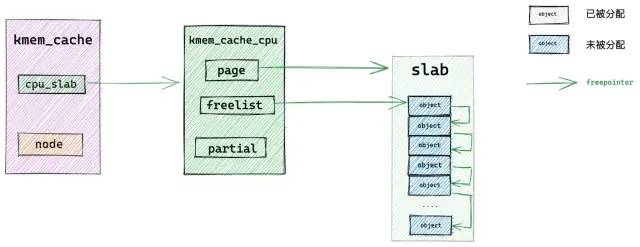

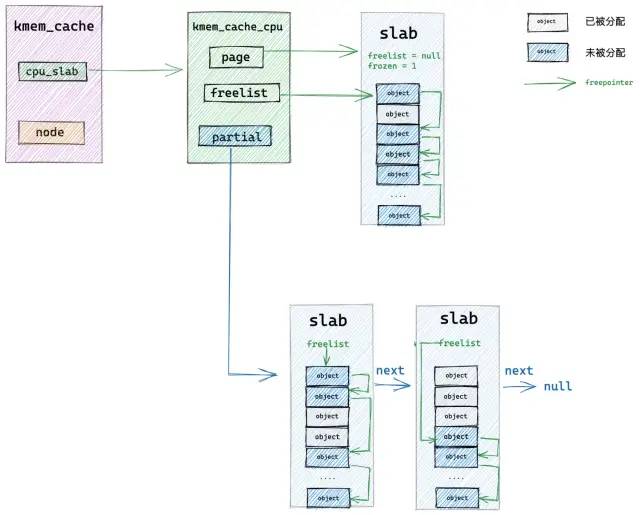

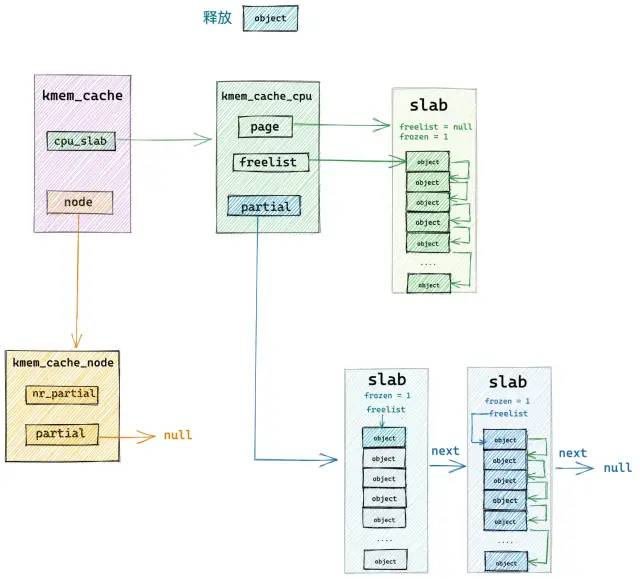

现在我们把这种三种数据结构结合起来,得到下面这副 slab cache 的架构图:

但这还不是 slab cache 的最终架构,到目前为止我们的 slab cache 架构只演进到了一半,下面请大家继续跟随笔者的思路我们接着进行 slab cache 架构的演进。

我们先把 slab cache 比作一个大型超市,超市里摆放了一排一排的商品货架,毫无疑问,顾客进入超市直接从货架上选取自己想要的商品速度是最快的。

上图中的 kmem_cache 结构就好比是超市,slab cache 的本地 cpu 缓存结构 kmem_cache_cpu 就好比超市的营业厅,营业厅内摆满了一排一排的货架,这些货架就是上图中的 slab,货架上的商品就是 slab 中划分出来的一个一个的内存块。

毫无疑问,顾客来到超市,直接去营业厅的货架上拿取商品是最快的,那么如果货架上的商品卖完了,该怎么办呢?

这时,超市的经理就会到超市的仓库中重新拿取商品填充货架,那么 slab cache 的仓库到底在哪里呢?

答案就在笔者之前文章 《深入理解 Linux 物理内存管理》 中的 “非一致性内存访问 NUMA 架构 ” 小节中介绍的内存架构,在 NUMA 架构下,内存被划分成了一个一个的 NUMA 节点,每个 NUMA 节点内包含若干个 cpu。

每个 cpu 都可以任意访问所有 NUMA 节点中的内存,但是会有访问速度上的差异, cpu 在访问本地 NUMA 节点的速度是最快的,当本地 NUMA 节点中的内存不足时,cpu 会跨节点访问其他 NUMA 节点。

slab cache 的仓库就在 NUMA 节点中,而且在每一个 NUMA 节点中都有一个仓库,当 slab cache 本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu 中没有足够的内存块可供分配时,内核就会来到 NUMA 节点的仓库中拿出 slab 填充到 kmem_cache_cpu 中。

那么 slab cache 在 NUMA 节点的仓库中也没有足够的货物了,那该怎么办呢?这时,内核就会到伙伴系统中重新批量申请一批 slabs,填充到本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu 结构中。

伙伴系统就好比上面那个超市例子中的进货商,当超市经理发现仓库中也没有商品之后,就会联系进货商,从进货商那里批发商品,重新填充货架。

slab cache 的仓库在内核中采用 struct kmem_cache_node 结构来表示:

struct kmem_cache {

// slab cache 中 numa node 中的缓存,每个 node 一个

struct kmem_cache_node *node[MAX_NUMNODES];

}

/* * The slab lists for all objects. */

struct kmem_cache_node {

spinlock_t list_lock;

....... 省略 slab 相关字段 ........

#ifdef CONFIG_SLUB

// 该 node 节点中缓存的 slab 个数

unsigned long nr_partial;

// 该链表用于组织串联 node 节点中缓存的 slabs

// partial 链表中缓存的 slab 为部分空闲的(slab 中的对象部分被分配出去)

struct list_head partial;

#ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG // 开启 slab_debug 之后会用到的字段

// slab 的个数

atomic_long_t nr_slabs;

// 该 node 节点中缓存的所有 slab 中包含的对象总和

atomic_long_t total_objects;

// full 链表中包含的 slab 全部是已经被分配完毕的 full slab

struct list_head full;

#endif

#endif

};

这里笔者省略了 slab 实现相关的字段,我们只关注 slub 实现的部分,nr_partial 表示该 NUMA 节点缓存中缓存的 slab 总数。这些被缓存的 slabs 也是通过一个 partial 列表被串联管理起来。

如果我们配置了 CONFIG_SLUB_DEBUG 选项,那么 kmem_cache_node 结构中就会多出一些字段来存储更加丰富的信息。nr_slabs 表示 NUMA 节点缓存中 slabs 的总数,这里会包含 partial slub 和 full slab,这时,nr_partial 表示的是 partial slab 的个数,其中 full slab 会被串联在 full 列表上。total_objects 表示该 NUMA 节点缓存中缓存的对象的总数。

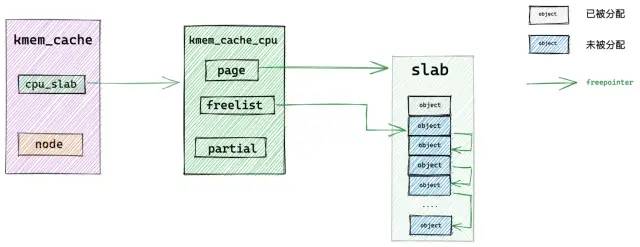

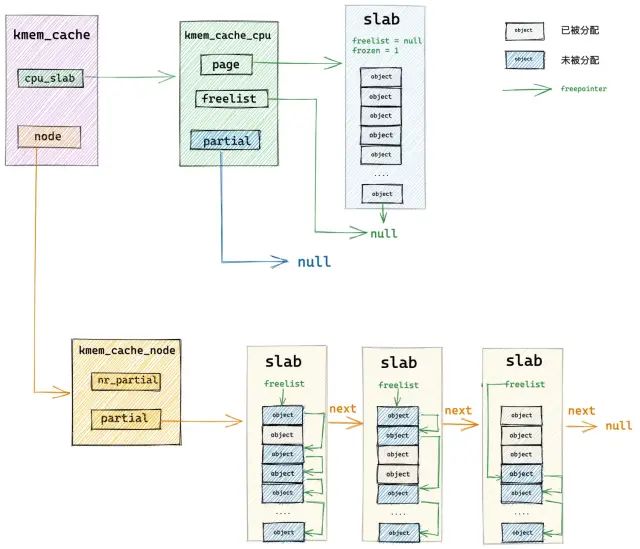

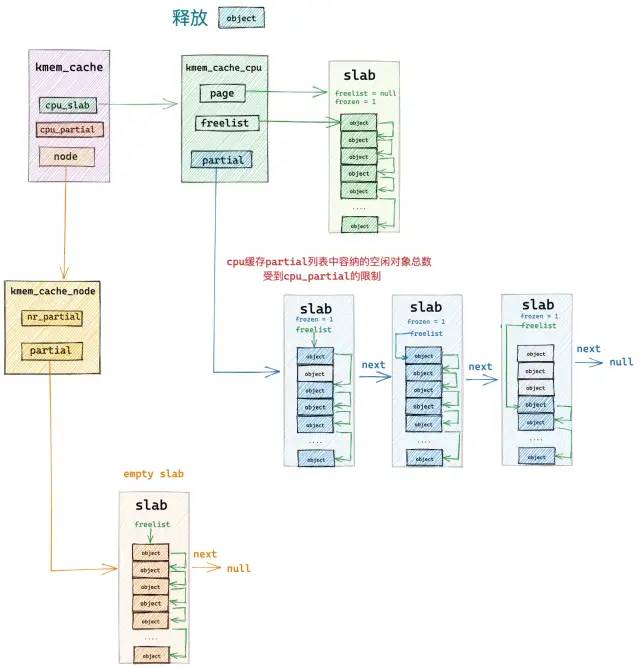

在介绍完 struct kmem_cache_node 结构之后,我们终于看到了 slab cache 的架构全貌,如下图所示:

上图中展示的 slab cache 本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu 中的 partial 列表以及 NUMA 节点缓存 kmem_cache_node 结构中的 partial 列表并不是无限制增长的,它们的容量收到下面两个参数的限制:

/* * Slab cache management. */

struct kmem_cache {

// slab cache 在 numa node 中缓存的 slab 个数上限,slab 个数超过该值,空闲的 empty slab 则会被回收至伙伴系统

unsigned long min_partial;

#ifdef CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL

// 限定 slab cache 在每个 cpu 本地缓存 partial 链表中所有 slab 中空闲对象的总数

// cpu 本地缓存 partial 链表中空闲对象的数量超过该值,则会将 cpu 本地缓存 partial 链表中的所有 slab 转移到 numa node 缓存中。

unsigned int cpu_partial;

#endif

};

- min_partial 主要控制 NUMA 节点缓存 partial 列表 slab 个数,如果超过该值,那么列表中空闲的 empty slab 就会被释放回伙伴系统中。

-

cpu_partial 主要控制 slab cache 本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu 结构 partial 链表中缓存的空闲对象总数,如果超过该值,那么 kmem_cache_cpu->partial 列表中缓存的 slab 将会被全部转移至 kmem_cache_node->partial 列表中。

现在 slab cache 的整个架构全貌已经展现在了我们面前,下面我们基于 slab cache 的整个架构,来看一下它是如何分配和释放内存的。

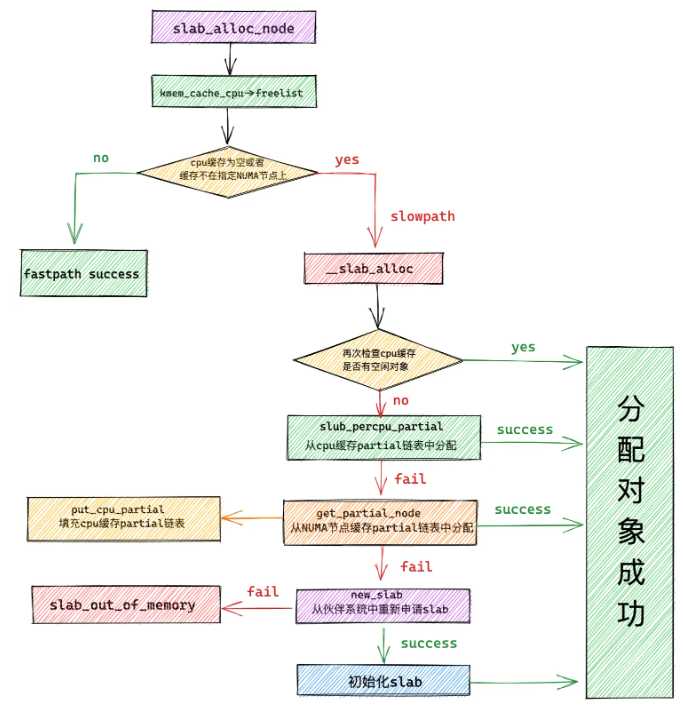

slab 内存分配原理

同伙伴系统的内存分配原理一样,slab cache 在分配内存块的时候同样也分为快速路径 fastpath 和慢速路径 slowpath,而且 slab cache 的组织架构比较复杂,所以在分配内存块的时候又会分为很多场景,在本小节中,笔者会为大家一一列举这些场景,并用图解的方式为大家阐述 slab cache 内存分配在不同场景下的逻辑。

从本地 cpu 缓存中直接分配

我们假设现在 slab cache 中的容量情况如上如图所示,slab cache 的本地 cpu 缓存中有一个 slab,slab 中有很多的空闲对象,kmem_cache_cpu->page 指向缓存的 slab,kmem_cache_cpu->freelist 指向缓存的 slab 中第一个空闲对象。

当内核向该 slab cache 申请对象的时候,首先会进入快速分配路径 fastpath,通过 kmem_cache_cpu->freelist 直接查看本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu->page 中是否有空闲对象可供分配。

如果有,则将 kmem_cache_cpu->freelist 指向的第一个空闲对象拿出来分配,随后调整 kmem_cache_cpu->freelist 指向下一个空闲对象。

从本地 cpu 缓存 partial 列表中分配

当 slab cache 本地 cpu 缓存的 slab (kmem_cache_cpu->page) 中没有任何空闲的对象时(全部被分配出去了),那么 slab cache 的内存分配就会进入慢速路径 slowpath。

内核会到本地 cpu 缓存的 partial 列表中去查看是否有一个 slab 可以分配对象。这里内核会从 partial 列表中的头结点开始遍历直到找到一个可以满足分配的 slab 出来。

随后内核会将该 slab 从 partial 列表中摘下,直接提升为新的本地 cpu 缓存。

这样一来 slab cache 的本地 cpu 缓存就被更新了,内核通过 kmem_cache_cpu->freelist 指针将缓存 slab 中的第一个空闲对象分配出去,随后更新 kmem_cache_cpu->freelist 指向 slab 中的下一个空闲对象。

从 NUMA 节点缓存中分配

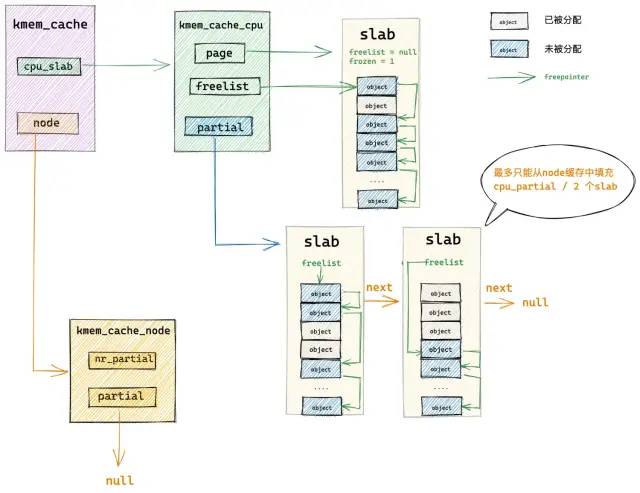

随着时间的推移, slab cache 本地 cpu 缓存的 slab 中的对象被一个一个的分配出去,变成了一个 full slab,于此同时本地 cpu 缓存 partial 链表中的 slab 也被全部摘除完毕,此时是一个空的链表。

那么在这种情况下,slab cache 如何分配内存呢?根据前边 《slab 的组织架构》小节介绍的内容,此时 slab cache 就该从仓库中拿 slab 了,这个仓库就是上图中的 kmem_cache_node 结构中的 partial 链表。

内核会从 kmem_cache_node->partial 链表的头结点开始遍历,将遍历到的第一个非 full slab 从链表中摘下,直接提升为新的本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu->page, kmem_cache_cpu->freelist 指针重新指向该 slab 中第一个空闲独享。

随后内核会接着遍历 kmem_cache_node->partial 链表,将链表中的 slab 挨个摘下填充到本地 cpu 缓存 partial 链表中。最多只能填充 cpu_partial / 2 个 slab。这里的 cpu_partial 就是前边介绍的 struct kmem_cache 结构中的属性。

struct kmem_cache {

// 限定 slab cache 在每个 cpu 本地缓存 partial 链表中缓存的所有 slab 中空闲对象的总数

// cpu 本地缓存 partial 链表中空闲对象的数量超过该值,则会将 cpu 本地缓存 partial 链表中的所有 slab 转移到 numa node 缓存中。

unsigned int cpu_partial;

}

这样一来,slab cache 就从仓库 kmem_cache_node->partial 链表中重新填充了本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu->page 以及 kmme_cache_cpu->partial 链表。

随后内核直接从本地 cpu 缓存中,通过 kmem_cache_cpu->freelist 指针将缓存 slab 中的第一个空闲对象分配出去,随后更新 kmem_cache_cpu->freelist 指向 slab 中的下一个空闲对象。

从伙伴系统中重新申请 slab

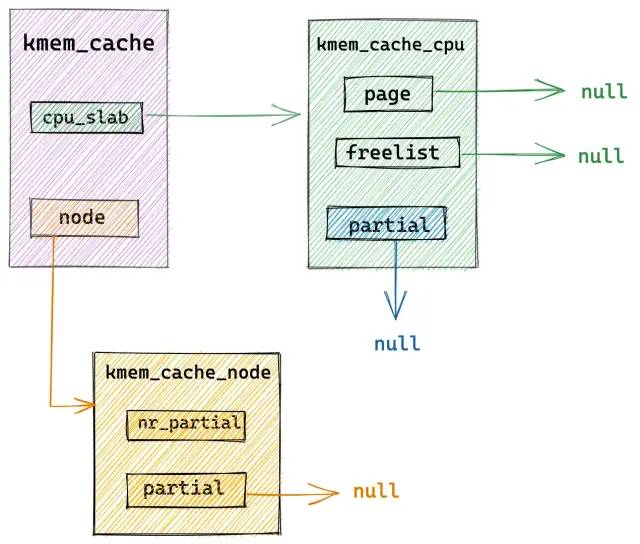

当 slab cache 的本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu->page 是空的,kmem_cache_cpu->partial 链表中也是空,NUMA 节点缓存 kmem_cache_node->partial 链表中也是空的时候,比如,slab cache 在刚刚被创建出来时,就是上图中的架构,完全是一个空的 slab cache。

这时,内核就需要到伙伴系统中重新申请一个 slab 出来,具体向伙伴系统申请多少内存页是由 struct kmem_cache 结构中的 oo 来决定的,它的高 16 位表示一个 slab 所需要的内存页个数,低 16 位表示 slab 中所包含的对象总数。

struct kmem_cache {

// 表示 cache 中的 slab 大小,包括 slab 所申请的页面个数,以及所包含的对象个数

// 其中低 16 位表示一个 slab 中所包含的对象总数,高 16 位表示一个 slab 所占有的内存页个数。

struct kmem_cache_order_objects oo;

// 当按照 oo 的尺寸为 slab 申请内存时,如果内存紧张,会采用 min 的尺寸为 slab 申请内存,可以容纳一个对象即可。

struct kmem_cache_order_objects min;

}

当系统中空闲内存不足时,无法获得 oo 指定的内存页个数,那么内核会降级采用 min 指定的内存页个数,重新到伙伴系统中去申请。这些内容笔者已经在本文 《slab 的基础信息管理》小节中详细介绍过了,忘记的读者朋友可以在回顾一下。

当内核从伙伴系统中申请出指定的内存页个数之后,就会根据笔者在 《从一个简单的内存页开始聊 Slab》 小节中介绍的内容,初始化 slab ,最后将初始化好的 slab 直接提升为本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu->page 。

现在 slab cache 的本地 cpu 缓存被重新填充了,内核直接从本地 cpu 缓存中,通过 kmem_cache_cpu->freelist 指针将缓存 slab 中的第一个空闲对象分配出去,随后更新 kmem_cache_cpu->freelist 指向 slab 中的下一个空闲对象。

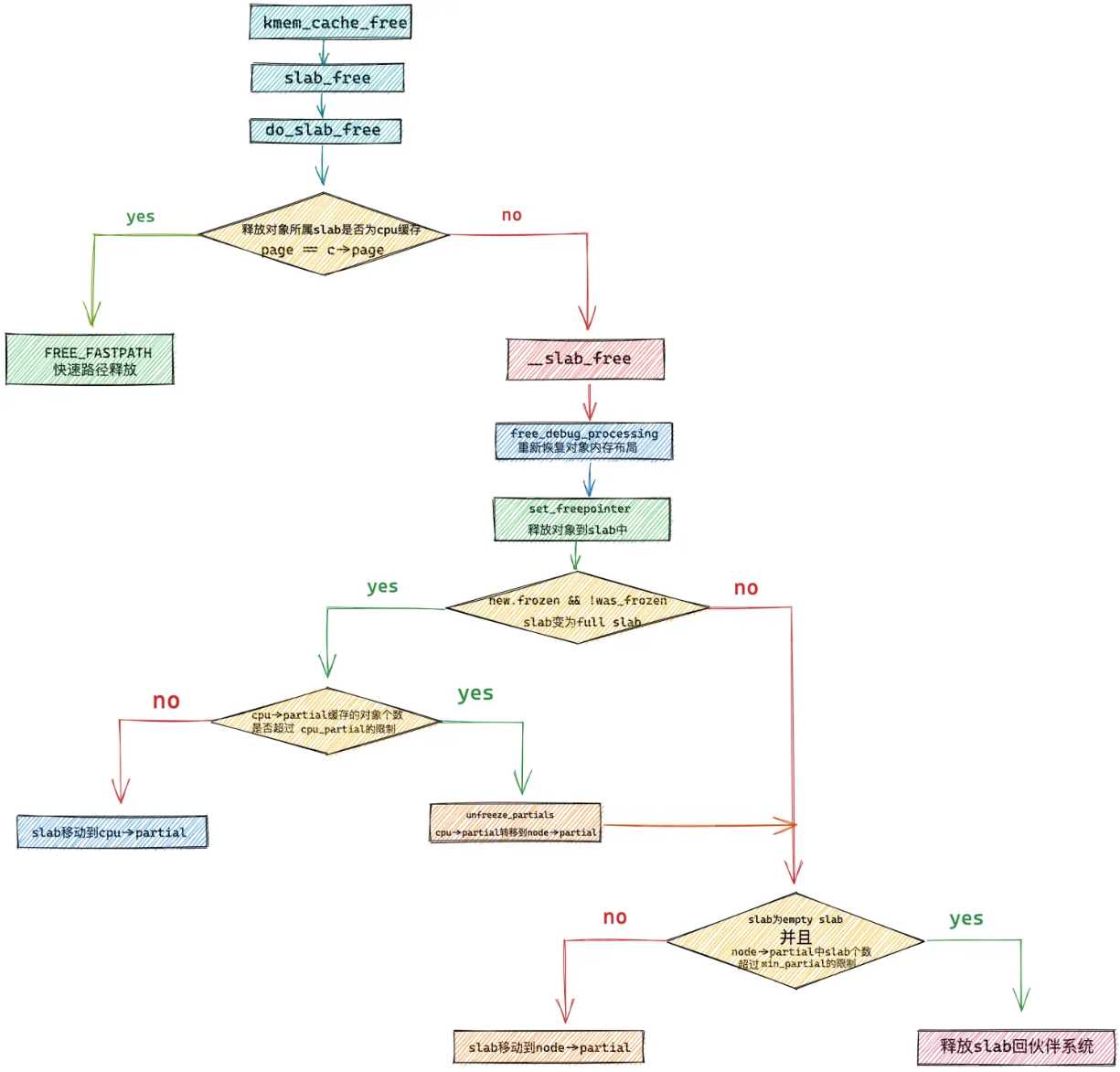

slab 内存释放原理

slab cache 的内存释放正好和内存分配的过程相反,但内存释放的过程会比内存分配的过程复杂一些,内存释放同样也包含快速路径 fastpath 和慢速路径 slowpath,也会分为很多场景,在本小节中,笔者继续用图解的方式为大家阐述 slab cache 在不同场景下的内存释放逻辑。

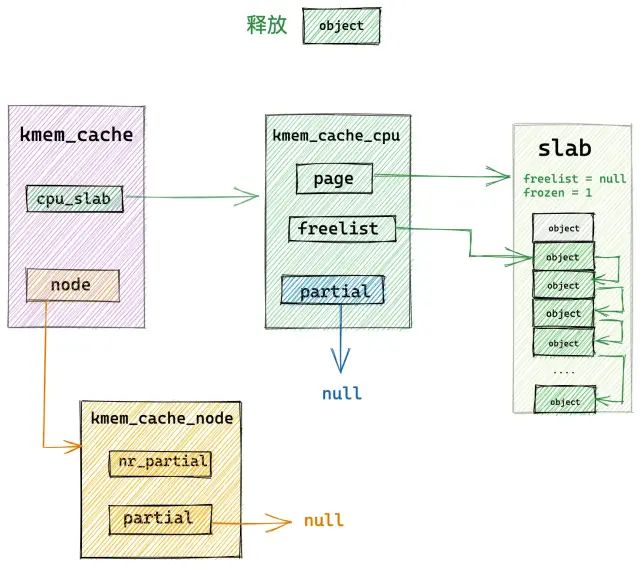

释放对象所属 slab 在 cpu 本地缓存中

如果将要释放回 slab cache 的对象所在的 slab 刚好是本地 cpu 缓存中缓存的 slab,那么内核直接会把对象释放回缓存的 slab 中,这个就是 slab cache 的快速内存释放路径 fastpath。

随后修正 kmem_cache_cpu->freelist 指针使其指向刚刚被释放的对象,释放对象的 freepointer 指针指向原来 kmem_cache_cpu->freelist 指向的对象。

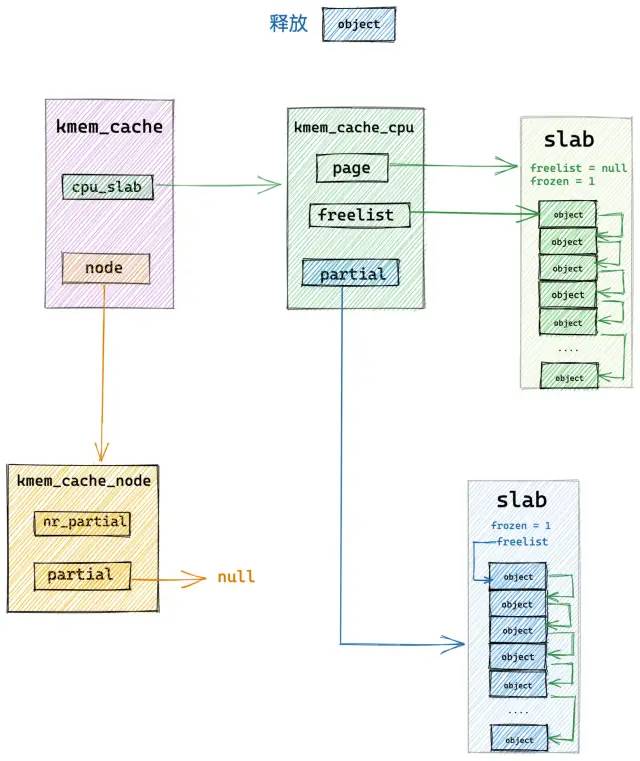

释放对象所属 slab 在 cpu 本地缓存 partial 列表中

当释放的对象所属的 slab 在 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu->partial 链表中时,内核也是直接将对象释放回 slab 中,然后修改 slab (struct page)中的 freelist 指针指向刚刚被释放的对象。释放对象的 freepointer 指向其下一个空闲对象。

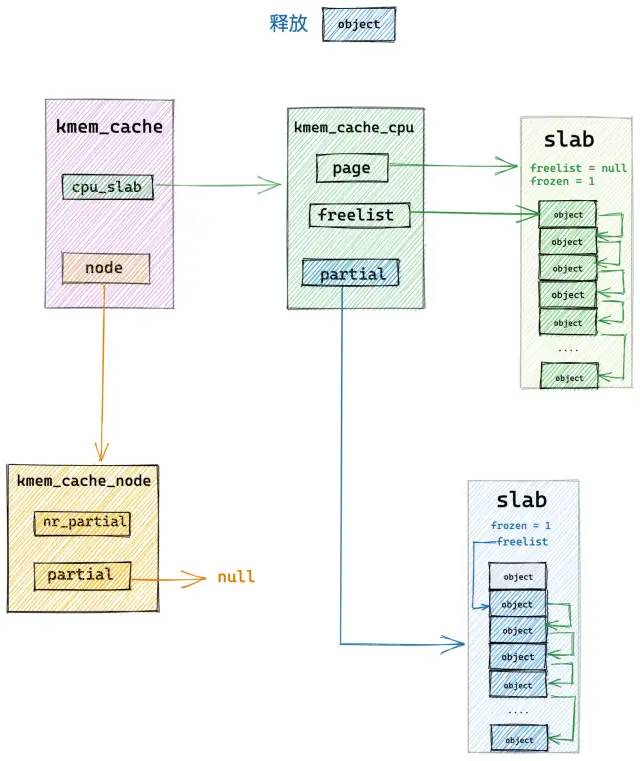

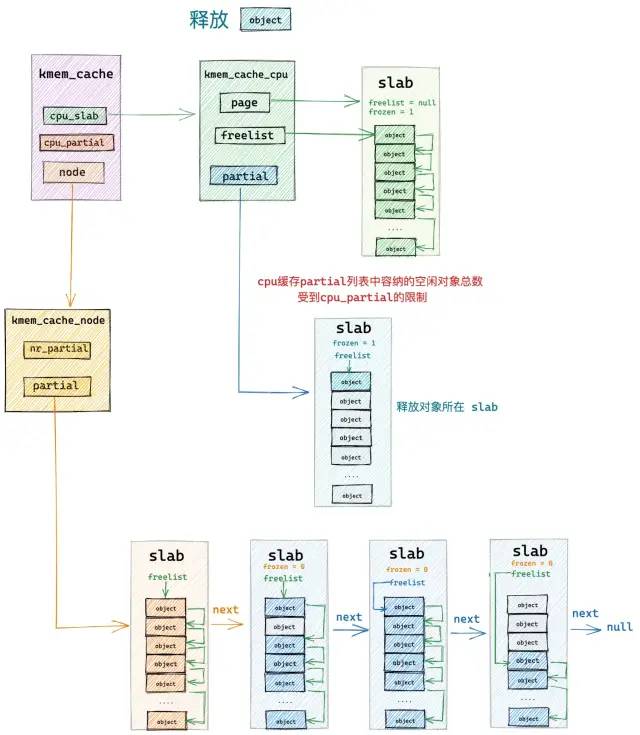

释放对象所属 slab 从 full slab 变为了 partial slab

本小节中介绍的释放场景是,当前释放对象所在的 slab 原来是一个 full slab,由于对象的释放刚好变成了一个 partial slab,并且该 slab 原来并不在 slab cache 的本地 cpu 缓存中。

这种情况下,当对象释放回 slab 之后,内核为了利用局部性的优势需要把该 slab 在插入到 slab cache 的本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu->partial 链表中。

因为 slab 之前之所以是一个 full slab,恰恰证明了该 slab 是一个非常活跃的 slab,常常供不应求导致变成了一个 full slab,当对象释放之后,刚好变成 partial slab,这时需要将这个被频繁访问的 slab 放入 cpu 缓存中,加快下次分配对象的速度。

以上内容只是 slab 被释放回 kmem_cache_cpu->partial 链表的正常流程,但是通过本文 《slab 的组织架构》小节最后的内容介绍我们知道,slab cache 的本地 cpu 缓存 kmem_cache_cpu->partial 链表中的容量不可能是无限制增长的,它受到 kmem_cache 结构中 cpu_partial 属性的限制:

struct kmem_cache {

// 限定 slab cache 在每个 cpu 本地缓存 partial 链表中所有 slab 中空闲对象的总数

// cpu 本地缓存 partial 链表中空闲对象的数量超过该值,则会将 cpu 本地缓存 partial 链表中的所有 slab 转移到 numa node 缓存中。

unsigned int cpu_partial;

};

当每次向 kmem_cache_cpu->partial 链表中填充 slab 的时候,内核都需要首先检查当前 kmem_cache_cpu->partial 链表中所有 slabs 所包含的空闲对象总数是否超过了 cpu_partial 的限制。

如果没有超过限制,则将 slab 插入到 kmem_cache_cpu->partial 链表的头部,如果超过了限制,则需要首先将当前 kmem_cache_cpu->partial 链表中的所有 slab 转移至对应的 NUMA 节点缓存 kmem_cache_node->partial 链表的尾部,然后才能将释放对象所在的 slab 插入到 kmem_cache_cpu->partial 链表中。

大家读到这里,我想一定会有这样的一个疑问,就是内核这里为什么要把 kmem_cache_cpu->partial 链表中的 slab 一次性全部移动到 kmem_cache_node->partial 链表中呢?

这样一来如果在 slab cache 的本地 cpu 缓存不够的情况下,不是还要在大老远从 kmem_cache_node->partial 链表中再次转移 slab 填充 kmem_cache_cpu 吗?这样一来路径就拉长了,内核为啥要这样设计呢?

其实我们做任何设计都是要考虑当前场景的,当 slab cache 演进到如上图所示的架构时,说明内核当前所处的场景是一个内存释放频繁的场景,由于内存频繁的释放,所以导致 kmem_cache_cpu->partial 链表中的空闲对象都快被填满了,已经超过了 cpu_partial 的限制。

所以在内存频繁释放的场景下,kmem_cache_cpu->partial 链表太满了,而内存分配的请求又不是很多,kmem_cache_cpu 中缓存的 slab 并不会频繁的消耗。这样一来,就需要将链表中的所有 slab 一次性转移到 NUMA 节点缓存 partial 链表中备用。否则的话,就得频繁的转移 slab,这样性能消耗更大。

但是当前释放对象所在的 slab 仍然会被添加到 kmem_cache_cpu->partial 表中,用以应对不那么频繁的内存分配需求。

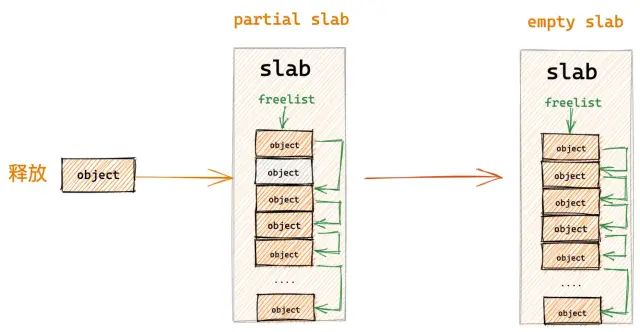

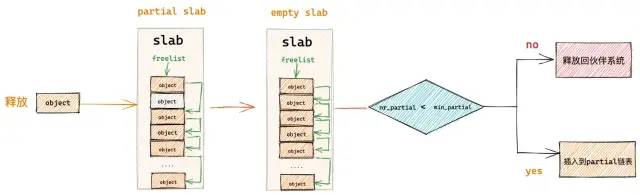

8.4 释放对象所属 slab 从 partial slab 变为了 empty slab

如果释放对象所属的 slab 原来是一个 partial slab,在对象释放之后变成了一个 empty slab,在这种情况下,内核将会把该 slab 插入到 slab cache 的备用仓库 NUMA 节点缓存中。

因为 slab 之所以会变成 empty slab,表明该 slab 并不是一个活跃的 slab,内核已经好久没有从该 slab 中分配对象了,所以只能把它释放回 kmem_cache_node->partial 链表中作为本地 cpu 缓存的后备选项。

但是 kmem_cache_node->partial 链表中的 slab 不可能是无限增长的,链表中缓存的 slab 个数受到 kmem_cache 结构中 min_partial 属性的限制:

struct kmem_cache {

// slab cache 在 numa node 中缓存的 slab 个数上限,slab 个数超过该值,空闲的 empty slab 则会被回收至伙伴系统

unsigned long min_partial;

}

所以内核在将 slab 插入到 kmem_cache_node->partial 链表之前,需要检查当前 kmem_cache_node->partial 链表中缓存的 slab 个数 nr_partial 是否已经超过了 min_partial 的限制。

struct kmem_cache_node {

// 该 node 节点中缓存的 slab 个数

unsigned long nr_partial;

}

如果超过了限制,则直接将 slab 释放回伙伴系统中,如果没有超过限制,才会将 slab 插入到 kmem_cache_node->partial 链表中。

还有一种直接释放回 kmem_cache_node->partial 链表的情形是,释放对象所属的 slab 本来就在 kmem_cache_node->partial 链表中,这种情况下就是直接释放对象回 slab 中,无需改变 slab 的位置。

slab allocator 整个体系的状态变迁

在了解了 slab allocator 的原理后,理应梳理一下其代码的实现。但是在查看代码之前,先了解一下slab allocator 整个体系的状态变迁过程,有助于理解代码流程的分析。

slab allocater 的整个状态变化通过一个联合体表示:

// slab allocator 整个体系的状态 slab_state。

enum slab_state {

DOWN, /* No slab functionality yet */

PARTIAL, /* SLUB: kmem_cache_node available */

UP, /* Slab caches usable but not all extras yet */

FULL /* Everything is working */

};

在内核没有启动的时候,也就是 slab allocator 体系完全没有建立的情况下,slab_state 的初始化状态就是 DOWN。

当内核启动的过程中,会开始创建初始化 slab allocator 体系,第一步就是为 struct kmem_cache_node 结构创建其专属的 slab cache —— kmem_cache_node 。后续再创建新的 slab cache 的时候,其中的 NUMA 节点缓存结构就是从 kmem_cache_node 里分配。

当 kmem_cache_node 专属的 slab cache 创建完毕之后, slab_state 的状态就变为了 PARTIAL。

slab allocator 体系建立的最后一项工作,就是创建 kmalloc 内存池体系,kmalloc 体系成功创建之后,slab_state 的状态就变为了 UP,其实现在 slab allocator 体系就可以正常运转了,但是还不是最终的理想状态。

当内核的初始化工作全部完成的时候,会在 arch_call_rest_init 函数中调用 do_initcalls(),开启内核的 initcall 阶段。

asmlinkage __visible void __init start_kernel(void)

{

........ 省略 .........

/* Do the rest non-__init'ed, we're now alive */

arch_call_rest_init();

}

在内核的 initcall 阶段,会调用内核中定义的所有 initcall,而建立 slab allocator 体系的最后一项工作就为其在 sys 文件系统中创建 /sys/kernel/slab 目录节点,这里会存放系统中所有 slab cache 的详细运行信息。

这一项工作就封装在 slab_sysfs_init 函数中,而 slab_sysfs_init 在内核中被定义成了一个 __initcall 函数。

__initcall(slab_sysfs_init);

static int __init slab_sysfs_init(void)

{

struct kmem_cache *s;

int err;

mutex_lock(&slab_mutex);

slab_kset = kset_create_and_add("slab", &slab_uevent_ops, kernel_kobj);

if (!slab_kset) {

mutex_unlock(&slab_mutex);

pr_err("Cannot register slab subsystem.\n");

return -ENOSYS;

}

slab_state = FULL;

....... 省略 ......

}

当 /sys/kernel/slab 目录节点被创建之后,在 slab_sysfs_init 函数中会将 slab_state 变为 FULL。至此内核中的 slab allocator 整个体系就全部建立起来了。

源码查看 slab cache 的初始化

slab 初始化有两个重要的工作:

第一,创建用于申请struct kmem_cache和struct kmem_cache_node的kmem_cache;

第二,创建用于常规kmalloc的kmem_cache。

这里分析第一部分。内核启动的核心初始化逻辑封装 /init/main.c 文件的 start_kernel 函数中,在这里会初始化内核的各个子系统,内存管理子系统的初始化工作就在这里,封装在 mm_init 函数里。

在 mm_init 函数中 kmem_cache_init() 会初始化内核的 slab allocator 体系。

static void __init mm_init(void)

{

page_ext_init_flatmem();

report_meminit();

mem_init();

// 创建并初始化 slab allocator 体系

kmem_cache_init();

kmemleak_init();

pgtable_init();

debug_objects_mem_init();

vmalloc_init();

ioremap_huge_init();

init_espfix_bsp();

pti_init();

}

在 kmem_cache_init 函数中,内核首先会定义两个静态的 static __initdata struct kmem_cache 结构 boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node ,用于在内核初始化内存管理子系统的时候临时静态地创建 kmem_cache(slab cache)和 kmem_cache_node (slab cache)所需要的 struct kmem_cache 和 struct kmem_cache_node 结构。

当这两个临时的 boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node 被创建初始化之后,随后内核会通过 bootstrap 将这两个临时 slab cache 深拷贝到全局变量 kmem_cache(slab cache)和 kmem_cache_node (slab cache)中。

从此,内核就有了正式的 kmem_cache(slab cache)和 kmem_cache_node (slab cache),后续就可以按照正常流程动态地创建 slab cache 了,正常的创建流程就是笔者在本文后边几个小节中为大家介绍的内容。

下面我们来一起看下 slab allocator 体系的初始化过程:

kmem_cache_init

// 全局变量,用于专门管理 kmem_cache 对象的 slab cache

// 定义在文件:/mm/slab_common.c

struct kmem_cache *kmem_cache;

// 全局变量,用于专门管理 kmem_cache_node 对象的 slab cache

// 定义在文件:/mm/slub.c

static struct kmem_cache *kmem_cache_node;

void __init kmem_cache_init(void)

{

// slab allocator 体系结构中最核心的就是 kmem_cache 结构和 kmem_cache_node 结构,而这两个结构同时又被各自的 slab cache 所管理

// 而现在 slab allocator 体系还未创建,所以需要利用两个静态的结构来创建kmem_cache,kmem_cache_node 对象

// 这里就是定义两个 kmem_cache 类型的静态局部变量(静态结构):内核启动的时候被加载进 BSS 段中,随后会为其分配内存。

// boot_kmem_cache 用于临时创建 kmem_cache 结构。

// boot_kmem_cache_node 用于临时创建 kmem_cache_node 结构

// boot_kmem_cache 和 boot_kmem_cache_node 现在只是两个空的结构,需要静态的进行初始化。

static __initdata struct kmem_cache boot_kmem_cache,

boot_kmem_cache_node;

// 暂时先将这两个静态结构赋值给对应的全局变量,后面会初始化这两个全局变量

kmem_cache_node = &boot_kmem_cache_node;

kmem_cache = &boot_kmem_cache;

// 静态地初始化 boot_kmem_cache_node

// 从这里可以看出 slab体系,建立的第一个 slab cache 就是 kmem_cache_node(slab cache)

create_boot_cache(kmem_cache_node, "kmem_cache_node",

sizeof(struct kmem_cache_node), SLAB_HWCACHE_ALIGN, 0, 0);

// 当 kmem_cache_node (slab cache)被创建初始化之后,slab_state 变为 PARTIAL

// 这个状态表示目前 kmem_cache_node cache已经创建完毕,可以利用它动态分配 kmem_cache_node 对象了。

slab_state = PARTIAL;

// 静态地初始化 boot_kmem_cache

// 从这里可以看出 slab 体系,建立的第二个 slab cache 就是 kmem_cache(slab cache)

create_boot_cache(kmem_cache, "kmem_cache",

offsetof(struct kmem_cache, node) +

nr_node_ids * sizeof(struct kmem_cache_node *),

SLAB_HWCACHE_ALIGN, 0, 0);

// 流程到这里,两个静态的 kmem_cache 结构:boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node 就已经初始化完毕了。

// 但是这两个静态结构只是临时的,目的是为了在 slab 体系初始化阶段静态的创建 kmem_cache 对象和 kmem_cache_node 对象。

// 在 bootstrap 中会将 boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node 中的内容深拷贝到最终的 kmem_cache(slab cache),kmem_cache_node(slab cache)中。

// 后面我们就可以利用这两个最终的核心结构来动态的进行 slab 创建。

kmem_cache = bootstrap(&boot_kmem_cache);

kmem_cache_node = bootstrap(&boot_kmem_cache_node);

........ 省略 kmalloc 相关初始化过程 .........

}

初始化 slab allocator 体系的核心就是如何静态的创建和初始化这两个静态的 slab cache: boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node。

create_boot_cache

在 create_boot_cache 函数中,大家需要注意该函数第一个参数 struct kmem_cache *s,参数 s 指向的是上面两个临时的静态的 slab cache。现在是内核初始化阶段,当前系统中并不存在一个正式完整的 slab cache,这一点大家在阅读本小节的时候要时刻注意。

/* Create a cache during boot when no slab services are available yet */

void __init create_boot_cache(struct kmem_cache *s, const char *name,

unsigned int size, slab_flags_t flags,

unsigned int useroffset, unsigned int usersize)

{

int err;

unsigned int align = ARCH_KMALLOC_MINALIGN;

// 下面就是静态初始化 kmem_cache 结构的逻辑

// 挨个对 kmem_cache 结构的核心属性进行静态赋值

s->name = name;

s->size = s->object_size = size;

if (is_power_of_2(size))

align = max(align, size);

// 根据指定的对齐参数 align 以及 CPU Cache line 的大小计算出一个合适的 align 出来

s->align = calculate_alignment(flags, align, size);

s->useroffset = useroffset;

s->usersize = usersize;

// 这里又来到了之前介绍的创建 slab cache 的创建流程

// 该函数是创建 slab cache 的核心函数,这里会初始化 kmem_cache 结构中的其他重要属性

// 以及创建初始化 slab cache 中的 cpu 本地缓存 和 node 节点缓存结构

err = __kmem_cache_create(s, flags);

// 暂时不需要合并 merge,引用计数设置为 -1

s->refcount = -1;

}

这里在对静态 kmem_cache 结构进行简单初始化之后,内核又调用了 __kmem_cache_create 函数。

__kmem_cache_create

__kmem_cache_create 函数的主要工作就是建立 slab cache 的基本骨架,包括初始化 kmem_cache 结构中的其他重要属性,创建初始化本地 cpu 缓存结构以及 NUMA 节点缓存结构,这一部分的重要工作封装在 kmem_cache_open 函数中完成。

随后会检查内核 slab allocator 整个体系的状态,只有 slab_state = FULL 的状态才表示整个 slab allocator 体系已经在内核中建立并初始化完成了,可以正常运转了。这里是初始化的流程,所以 slab_state 为 DOWN,代码在 kmem_cache_open 函数结束后直接返回。如果是正常的 slab 创建流程,slab_state 为 FULL,通过 slab allocator 的状态检查之后,就是 slab cache 整个创建过程的最后一步,利用 sysfs_slab_add 为其在 sys 文件系统中创建 /sys/kernel/slab/name 目录,该目录下的文件详细记录了 slab cache 运行时的各种信息。

int __kmem_cache_create(struct kmem_cache *s, slab_flags_t flags)

{

int err;

// 核心函数,在这里会初始化 kmem_cache 的其他重要属性

err = kmem_cache_open(s, flags);

if (err)

return err;

// 检查内核中 slab 分配器的整体体系是否已经初始化完毕,只有状态是 FULL 的时候才是初始化完毕,其他的状态表示未初始化完毕。

// 在 slab allocator 体系初始化的时候在 slab_sysfs_init 函数中将 slab_state 设置为 FULL

if (slab_state <= UP)

return 0;

// 在 sys 文件系统中创建 /sys/kernel/slab/name 节点,该目录下的文件包含了对应 slab cache 运行时的详细信息

err = sysfs_slab_add(s);

if (err)

// 出现错误则释放 kmem_cache 结构

__kmem_cache_release(s);

return err;

}

kmem_cache_open

kmem_cache_open 是初始化 slab cache 内核数据结构 kmem_cache 的核心函数,在这里会初始化 kmem_cache 结构中的一些重要核心参数,以及为 slab cache 创建初始化本地 cpu 缓存结构 kmem_cache_cpu 和 NUMA 节点缓存结构 kmem_cache_node。

static int kmem_cache_open(struct kmem_cache *s, slab_flags_t flags)

{

// 计算 slab 中对象的整体内存布局所需要的 size

// slab 所需最合适的内存页面大小 order,slab 中所能容纳的对象个数

// 初始化 slab cache 中的核心参数 oo ,min,max的值

if (!calculate_sizes(s, -1))

goto error;

// 设置 slab cache 在 node 缓存 kmem_cache_node 中的 partial 列表中 slab 的最小个数 min_partial

set_min_partial(s, ilog2(s->size) / 2);

// 设置 slab cache 在 cpu 本地缓存的 partial 列表中所能容纳的最大空闲对象个数

set_cpu_partial(s);

// 为 slab cache 创建并初始化 node cache 数组

if (!init_kmem_cache_nodes(s))

goto error;

// 为 slab cache 创建并初始化 cpu 本地缓存列表

if (alloc_kmem_cache_cpus(s))

return 0;

error:

return -EINVAL;

}

calculate_sizes 函数中封装了 slab 对象内存布局的全部逻辑,除了确定 slab 对象的内存布局之外,calculate_sizes 函数还会初始化 kmem_cache 的其他核心参数:

struct kmem_cache {

// slab 中管理的对象大小,注意:这里包含对象为了对齐所填充的字节数

unsigned int size; /* The size of an object including metadata */

// slab 对象池中的对象在没有被分配之前,我们是不关心对象里边存储的内容的。

// 内核巧妙的利用对象占用的内存空间存储下一个空闲对象的地址。

// offset 表示用于存储下一个空闲对象指针的位置距离对象首地址的偏移

unsigned int offset; /* Free pointer offset */

// 表示 cache 中的 slab 大小,包括 slab 所申请的页面个数,以及所包含的对象个数

// 其中低 16 位表示一个 slab 中所包含的对象总数,高 16 位表示一个 slab 所占有的内存页个数。

struct kmem_cache_order_objects oo;

// slab 中所能包含对象以及内存页个数的最大值

struct kmem_cache_order_objects max;

// 当按照 oo 的尺寸为 slab 申请内存时,如果内存紧张,会采用 min 的尺寸为 slab 申请内存,可以容纳一个对象即可。

struct kmem_cache_order_objects min;

}

在完成了对 kmem_cache 结构的核心属性初始化工作之后,内核紧接着会调用 set_min_partial 来设置 kmem_cache->min_partial,该函数的主要目的是为了计算 slab cache 在 NUMA 节点缓存 kmem_cache_node->partial 链表中的 slab 个数上限,超过该值,空闲的 empty slab 则会被回收至伙伴系统中。

struct kmem_cache {

// slab cache 在 numa node 中缓存的 slab 个数上限,slab 个数超过该值,空闲的 empty slab 则会被回收至伙伴系统

unsigned long min_partial;

// 限定 slab cache 在每个 cpu 本地缓存 partial 链表中所有 slab 中空闲对象的总数

// cpu 本地缓存 partial 链表中空闲对象的数量超过该值,则会将 cpu 本地缓存 partial 链表中的所有 slab 转移到 numa node 缓存中。

unsigned int cpu_partial;

}

kmem_cache 结构中的 min_partial 初始值为 min = ilog2(s->size) / 2,需要保证 min_partial 的值在 [5,10] 的范围之内。

#define MIN_PARTIAL 5

#define MAX_PARTIAL 10

// 计算 slab cache 在 node 中缓存的个数,kmem_cache_node 中 partial 列表中 slab 个数的上限 min_partial

// 超过该值,空闲的 slab 就会被回收

// 初始 min = ilog2(s->size) / 2,必须保证 min_partial 的值 在 [MIN_PARTIAL,MAX_PARTIAL] 之间

static void set_min_partial(struct kmem_cache *s, unsigned long min)

{

if (min < MIN_PARTIAL)

min = MIN_PARTIAL;

else if (min > MAX_PARTIAL)

min = MAX_PARTIAL;

s->min_partial = min;

}

调用 set_cpu_partial 来设置 kmem_cache->cpu_partial,从而限制 slab cache 在 cpu 本地缓存 partial 链表中空闲对象个数的上限。

同时该值也决定了当 kmem_cache_cpu->partial 链表为空时,内核会从 kmem_cache_node->partial 链表填充 cpu_partial / 2 个 slab 到 kmem_cache_cpu->partial 链表中。

set_cpu_partial 函数的逻辑也很简单,就是根据 slab 对象 size 大小来决定 cpu_partial 的值。

static void set_cpu_partial(struct kmem_cache *s)

{

// 当配置了 CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL,则 slab cache 的 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu 中包含 partial 列表

#ifdef CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL

// 判断 kmem_cache_cpu 是否包含有 partial 列表

if (!kmem_cache_has_cpu_partial(s))

s->cpu_partial = 0;

else if (s->size >= PAGE_SIZE)

s->cpu_partial = 2;

else if (s->size >= 1024)

s->cpu_partial = 6;

else if (s->size >= 256)

s->cpu_partial = 13;

else

s->cpu_partial = 30;

#endif

}

最后调用 init_kmem_cache_nodes 函数为 slab cache 在每个 NUMA 节点中创建其所属的缓存结构 kmem_cache_node。

调用 alloc_kmem_cache_cpus 函数为 slab cache 创建每个 cpu 的本地缓存结构 kmem_cache_cpu。

calculate_sizes

下面解析一下 slab 的具体规划过程 calculate_sizes 函数。

static int calculate_sizes(struct kmem_cache *s, int forced_order)

{

slab_flags_t flags = s->flags;

unsigned int size = s->object_size;

unsigned int order;

// 为了提高 cpu 访问对象的速度,slab 对象的 object size 首先需要与 word size 进行对齐

size = ALIGN(size, sizeof(void *));

#ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG

// SLAB_POISON:对象中毒标识,是 slab 中的一个术语,用于将对象所占内存填充某些特定的值,表示这块对象不同的使用状态,防止非法越界访问。

// 比如:在将对象分配出去之前,会将对象所占内存用 0x6b 填充,并用 0xa5 填充 object size 区域的最后一个字节。

// SLAB_TYPESAFE_BY_RCU:启用 RCU 锁释放 slab

if ((flags & SLAB_POISON) && !(flags & SLAB_TYPESAFE_BY_RCU) &&

!s->ctor)

s->flags |= __OBJECT_POISON;

else

s->flags &= ~__OBJECT_POISON;

// SLAB_RED_ZONE:表示在空闲对象前后插入 red zone 红色区域(填充特定字节 0xbb),防止对象溢出越界

// size == s->object_size 表示对象 object size 与 word size 本来就是对齐的,并没有填充任何字节

// 这时就需要在对象 object size 内存区域的后面插入一段 word size 大小的 red zone。

// 如果对象 object size 与 word size 不是对齐的,填充了字节,那么这段填充的字节恰好可以作为右侧 red zone,而不需要额外分配 red zone 空间

if ((flags & SLAB_RED_ZONE) && size == s->object_size)

size += sizeof(void *);

#endif

// inuse 表示 slab 中的对象实际使用的内存区域大小

// 该值是经过与 word size 对齐之后的大小,如果设置了 SLAB_RED_ZONE,则也包括红色区域大小

s->inuse = size;

if (((flags & (SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_POISON)) ||

s->ctor)) {

// 如果我们开启了 RCU 保护或者设置了对象 poison或者设置了对象的构造函数

// 这些都会占用对象中的内存空间。这种情况下,我们需要额外增加一个 word size 大小的空间来存放 free pointer,否则 free pointer 存储在对象的起始位置

// offset 为 free pointer 与对象起始地址的偏移

s->offset = size;

size += sizeof(void *);

}

#ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG

if (flags & SLAB_STORE_USER)

// SLAB_STORE_USER 表示需要跟踪对象的分配和释放信息

// 需要再对象的末尾增加两个 struct track 结构,存储分配和释放的信息

size += 2 * sizeof(struct track);

#ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG

if (flags & SLAB_RED_ZONE) {

// 在对象内存区域的左侧增加 red zone,大小为 red_left_pad

// 防止对这块对象内存的写越界

size += sizeof(void *);

s->red_left_pad = sizeof(void *);

s->red_left_pad = ALIGN(s->red_left_pad, s->align);

size += s->red_left_pad;

}

#endif

// slab 从它所申请的内存页 offset 0 开始,一个接一个的存储对象

// 调整对象的 size 保证对象之间按照指定的对齐方式 align 进行对齐

size = ALIGN(size, s->align);

s->size = size;

// 这里 forced_order 传入的是 -1

if (forced_order >= 0)

order = forced_order;

else

// 计算 slab 所需要申请的内存页数(2 ^ order 个内存页)

order = calculate_order(size);

if ((int)order < 0)

return 0;

// 根据 slab 的 flag 设置,设置向伙伴系统申请内存时使用的 allocflags

s->allocflags = 0;

if (order)

// slab 所需要的内存页多于 1 页时,则向伙伴系统申请复合页。

s->allocflags |= __GFP_COMP;

// 从 DMA 区域中获取适用于 DMA 的内存页

if (s->flags & SLAB_CACHE_DMA)

s->allocflags |= GFP_DMA;

// 从 DMA32 区域中获取适用于 DMA 的内存页

if (s->flags & SLAB_CACHE_DMA32)

s->allocflags |= GFP_DMA32;

// 申请可回收的内存页

if (s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)

s->allocflags |= __GFP_RECLAIMABLE;

// 计算 slab cache 中的 oo,min,max 值

// 一个 slab 到底需要多少个内存页,能够存储多少个对象

// 低 16 为存储 slab 所能包含的对象总数,高 16 为存储 slab 所需的内存页个数

s->oo = oo_make(order, size);

// get_order 函数计算出的 order 为容纳一个 size 大小的对象至少需要的内存页个数

s->min = oo_make(get_order(size), size);

if (oo_objects(s->oo) > oo_objects(s->max))

// 初始时 max 和 oo 相等

s->max = s->oo;

// 返回 slab 中所能容纳的对象个数

return !!oo_objects(s->oo);

}

在内核对 slab 对象开始内存布局之前,为了提高 cpu 访问对象的速度,首先需要将 slab 对象的 object size 与 word size 进行对齐。如果 object size 与 word size 本来就是对齐的,那么内核不会做任何事情。如果不是对齐的,那么就需要在对象后面填充一些字节,达到与 word size 对齐的目的。

size = ALIGN(size, sizeof(void *));

如果我们设置了 SLAB_RED_ZONE,表示需要再对象 object size 内存区域前后各插入一段 red zone 区域,目的是为了防止内存的读写越界。

如果对象 object size 与 word size 本来就是对齐的,并没有填充任何字节:size == s->object_size,那么此时就需要在对象 object size 内存区域的后面插入一段 word size 大小的 red zone。

if ((flags & SLAB_RED_ZONE) && size == s->object_size)

size += sizeof(void *);

如果对象 object size 与 word size 不是对齐的,那么内核就会在 object size 区域后面填充字节达到与 word size 对齐的目的,而这段填充的字节恰好可以作为对象右侧 red zone ,而不需要额外为右侧 red zone 分配内存空间。

如果我们设置了 SLAB_POISON 或者开启了 RCU 或者设置了对象的构造函数,它们都会占用对象的实际内存区域 object size。 slab 对象的 object size 内存区域会被内核用特殊字符 0x6b 填充,并用 0xa5 填充对象 object size 内存区域的最后一个字节表示填充完毕。

这样一来,用于指向下一个空闲对象的 freepointer 就没地方存放了,所以需要在当前对象内存区域的基础上再额外开辟一段 word size 大小的内存区域专门存放 freepointer。

if (((flags & (SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_POISON)) ||

s->ctor)) {

// offset 为 free pointer 与对象起始地址的偏移

s->offset = size;

size += sizeof(void *);

}

如果我们设置了 SLAB_STORE_USER,表示我们期望跟踪 slab 对象的分配与释放相关的信息,而这些跟踪信息内核使用一个 struct track 结构来存储。

所以在这种情况下,内核需要在目前 slab 对象的内存区域后面额外增加两个 sizeof(struct track) 大小的区域出来,用来分别存储 slab 对象的分配和释放信息。

如果我们设置了 SLAB_RED_ZONE,最后,还需要再 slab 对象内存区域的左侧填充一段 red_left_pad 大小的内存区域作为左侧 red zone。另外还需要再 slab 对象内存区域的末尾再次填充一段 word size 大小的内存区域作为 padding 部分。

if (flags & SLAB_RED_ZONE) {

size += sizeof(void *);

s->red_left_pad = sizeof(void *);

s->red_left_pad = ALIGN(s->red_left_pad, s->align);

size += s->red_left_pad;

}

现在关于 slab 对象内存布局的全部内容,我们就介绍完了,最终我们得到了 slab 对象真实占用内存大小 size,内核会根据这个 size,在物理内存页中划分出一个一个的对象出来。

那么一个 slab 到底需要多少个物理内存页呢?内核会通过 calculate_order 函数根据一定的算法计算出一个合理的 order 值。这个过程笔者后面会细讲,现在我们主要关心整体流程。

slab 所需的物理内存页个数计算出来之后,内核会根据 slab 对象占用内存的大小 size,计算出一个 slab 可以容纳的对象个数。并将这个结果保存在 kmem_cache 结构中的 oo 属性中。

s->oo = oo_make(order, size);

内核会通过 struct kmem_cache_order_objects 这样一个结构来保存 slab 所需要的物理内存页个数以及 slab 所能容纳的对象个数,其中 kmem_cache_order_objects 的高 16 位保存 slab 所需要的物理内存页个数,低 16 位保存 slab 所能容纳的对象个数。

struct kmem_cache {

// 表示 cache 中的 slab 大小,包括 slab 所申请的页面个数,以及所包含的对象个数

// 其中低 16 位表示一个 slab 中所包含的对象总数,高 16 位表示一个 slab 所占有的内存页个数。

struct kmem_cache_order_objects oo;

}

#define OO_SHIFT 16

struct kmem_cache_order_objects {

// 高 16 为存储 slab 所需的内存页个数,低 16 为存储 slab 所能包含的对象总数

unsigned int x;

};

static inline struct kmem_cache_order_objects oo_make(unsigned int order,

unsigned int size)

{

struct kmem_cache_order_objects x = {

// 高 16 为存储 slab 所需的内存页个数,低 16 为存储 slab 所能包含的对象总数

(order << OO_SHIFT) + order_objects(order, size)

};

return x;

}

static inline unsigned int order_objects(unsigned int order, unsigned int size)

{

// 根据 slab 中包含的物理内存页个数以及对象的 size,计算 slab 可容纳的对象个数

return ((unsigned int)PAGE_SIZE << order) / size;

}

static inline unsigned int oo_order(struct kmem_cache_order_objects x)

{

// 获取高 16 位,slab 中所需要的内存页 order

return x.x >> OO_SHIFT;

}

// 十进制为:65535,二进制为:16 个 1,用于截取低 16 位

#define OO_MASK ((1 << OO_SHIFT) - 1)

static inline unsigned int oo_objects(struct kmem_cache_order_objects x)

{

// 获取低 16 位,slab 中能容纳的对象个数

return x.x & OO_MASK;

}

随后内核会通过 get_order 函数来计算,容纳一个 size 大小的对象所需要的最少物理内存页个数。用这个值作为 kmem_cache 结构中的 min 属性

s->min = oo_make(get_order(size), size);

struct kmem_cache {

struct kmem_cache_order_objects min;

}

内核在创建 slab 的时候,最开始会按照 oo 指定的尺寸来向伙伴系统申请内存页,如果内存紧张,申请内存失败。那么内核会降级采用 min 的尺寸再次向伙伴系统申请内存。也就是说 slab 中至少会包含一个对象。

最后会设置 max 的值,从源码中我们可以看到 max 的值与 oo 的值是相等的

if (oo_objects(s->oo) > oo_objects(s->max))

// 初始时 max 和 oo 相等

s->max = s->oo;

calculate_order

一个 slab 究竟需要多少个物理内存页就是在这里计算出来的,这里内核会根据一定的算法,尽量保证 slab 中的内存碎片最小化,综合计算出一个合理的 order 值。下面我们来一起看下这个计算逻辑:

static unsigned int slub_min_order;

static unsigned int slub_max_order = PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER;// 3

static unsigned int slub_min_objects;

static inline int calculate_order(unsigned int size)

{

unsigned int order;

unsigned int min_objects;

unsigned int max_objects;

// 计算 slab 中可以容纳的最小对象个数

min_objects = slub_min_objects;

if (!min_objects)

// nr_cpu_ids 表示当前系统中的 cpu 个数

// fls 可以获取参数的最高有效 bit 的位数,比如 fls(0)=0,fls(1)=1,fls(4) = 3

// 如果当前系统中有4个cpu,那么 min_object 的初始值为 4*(3+1) = 16

min_objects = 4 * (fls(nr_cpu_ids) + 1);

// slab 最大内存页 order 初始为 3,计算 slab 最大可容纳的对象个数

max_objects = order_objects(slub_max_order, size);

min_objects = min(min_objects, max_objects);

while (min_objects > 1) {

// slab 中的碎片控制系数,碎片大小不能超过 (slab所占内存大小 / fraction)

// fraction 值越大,slab 中所能容忍的碎片就越小

unsigned int fraction;

fraction = 16;

while (fraction >= 4) {

// 根据当前 fraction 计算 order,需要查找出能够使 slab 产生碎片最小化的 order 值出来

order = slab_order(size, min_objects,

slub_max_order, fraction);

// order 不能超过 max_order,否则需要降低 fraction,放宽对碎片的要求限制,重新循环计算

if (order <= slub_max_order)

return order;

fraction /= 2;

}

// 进一步放宽对 min_object 的要求,slab 会尝试少放一些对象

min_objects--;

}

// 经过前边 while 循环的计算,我们无法在这一个 slab 中放置多个 size 大小的对象,因为 min_object = 1 的时候就退出循环了。

// 那么下面就会尝试看能不能只放入一个对象

order = slab_order(size, 1, slub_max_order, 1);

if (order <= slub_max_order)

return order;

// 流程到这里表示,我们要池化的对象 size 太大了,slub_max_order 都放不下

// 现在只能放宽对 max_order 的限制到 MAX_ORDER = 11

order = slab_order(size, 1, MAX_ORDER, 1);

if (order < MAX_ORDER)

return order;

return -ENOSYS;

}

首先内核会计算出 slab 需要容纳对象的最小个数 min_objects,计算公式: min_objects = 4 * (fls(nr_cpu_ids) + 1):

- nr_cpu_ids 表示当前系统中的 cpu 个数

-

fls 获取参数二进制形式的最高有效 bit 的位数,比如 fls(0)=0,fls(1)=1,fls(4) = 3

这里我们看到 min_objects 是和当前系统中的 cpu 个数有关系的。

内核规定 slab 所需要的物理内存页个数的最大值 slub_max_order 初始化为 3,也就是 slab 最多只能向伙伴系统中申请 8 个内存页。

根据这里的 slub_max_order 和 slab 对象的 size 通过 order_objects 函数计算出 slab 所能容纳对象的最大值。

slab 所能容纳的对象个数越多,那么所需要的物理内存页就越多,slab 所能容纳的对象个数越少,那么所需要的物理内存页就越少。

内核通过刚刚计算出的 min_objects 可以计算出 slab 所需要的最小内存页个数,我们暂时称为 min_order。

随后内核会遍历 min_order 与 slub_max_order 之间的所有 order 值,直到找到满足内存碎片限制要求的一个 order。

那么内核对于内存碎片限制的要求具体如何定义呢?

内核会定义一个 fraction 变量作为 slab 内存碎片的控制系数,内核要求 slab 中内存碎片大小不能超过 (slab所占内存大小 / fraction),fraction 的值越大,表示 slab 中所能容忍的内存碎片就越小。fraction 的初始值为 16。

在内核寻找最佳合适 order 的过程中,最高优先级是要将内存碎片控制在一个非常低的范围内,在这个基础之上,遍历 min_order 与 slub_max_order 之间的所有 order 值,看他们产生碎片的大小是否低于 (slab所占内存大小 / fraction) 的要求。如果满足,那么这个 order 就是最终的计算结果,后续 slab 会根据这个 order 值向伙伴系统申请物理内存页。这个逻辑封装在 slab_order 函数中。

如果内核遍历完一遍 min_order 与 slub_max_order 之间的所有 order 值均不符合内存碎片限制的要求,那么内核只能尝试放宽对内存碎片的要求,将 fraction 调小一些——fraction /= 2 ,再次重新遍历所有 order。但 fraction 系数最低不能低于 4。

如果 fraction 系数低于 4 了,说明内核已经将碎片限制要求放到最宽了,在这么宽松的条件下依然无法找到一个满足限制要求的 order 值,那么内核会在近一步的降级,放宽对 min_objects 的要求——min_objects--,尝试在 slab 中少放一些对象。fraction 系数恢复为 16,在重新遍历,尝试查找符合内存碎片限制要求的 order 值。

最极端的情况就是,无论内核怎么放宽对内存碎片的限制,无论怎么放宽 slab 中容纳对象的最小个数要求,内核始终无法找到一个 order 值能够满足如此宽松的内存碎片限制条件。当 min_objects == 1 的时候就会退出 while (min_objects > 1) 循环停止寻找。

最终内核的托底方案是将 min_objects 调整为 1,fraction 调整为 1,再次调用 slab_order ,这里的语义是:在这种极端的情况下,slab 中最少只能容纳一个对象,那么内核就分配容纳一个对象所需要的内存页。

如果 slab 对象太大了,有可能突破了 slub_max_order = 3 的限制,内核会近一步放宽至 MAX_ORDER = 11,这里我们可以看出内核的决心,无论如何必须保证 slab 中至少容纳一个对象。

下面是 slab_order 函数的逻辑,它是整个计算过程的核心:

// 一个 page 最多允许存放 32767 个对象

#define MAX_OBJS_PER_PAGE 32767

static inline unsigned int slab_order(unsigned int size,

unsigned int min_objects, unsigned int max_order,

unsigned int fract_leftover)

{

unsigned int min_order = slub_min_order;

unsigned int order;

// 如果 2^min_order个内存页可以存放的对象个数超过 32767 限制

// 那么返回 size * MAX_OBJS_PER_PAGE 所需要的 order 减 1

if (order_objects(min_order, size) > MAX_OBJS_PER_PAGE)

return get_order(size * MAX_OBJS_PER_PAGE) - 1;

// 从 slab 所需要的最小 order 到最大 order 之间开始遍历,查找能够使 slab 碎片最小的 order 值

for (order = max(min_order, (unsigned int)get_order(min_objects * size));

order <= max_order; order++) {

// slab 在当前 order 下,所占用的内存大小

unsigned int slab_size = (unsigned int)PAGE_SIZE << order;

unsigned int rem;

// slab 的碎片大小:分配完 object 之后,所产生的碎片大小

rem = slab_size % size;

// 碎片大小 rem 不能超过 slab_size / fract_leftover 即符合要求

if (rem <= slab_size / fract_leftover)

break;

}

return order;

}

get_order(size) 函数的逻辑就比较简单了,它不会像 calculate_order 函数那样复杂,不需要考虑内存碎片的限制。它的逻辑只是简单的计算分配一个 size 大小的对象所需要的最少内存页个数,用于在 calculate_sizes 函数的最后计算 kmem_cache 结构的 min 值。

s->min = oo_make(get_order(size), size);

get_order 函数的计算逻辑如下:

- 如果给定的 size 在 [0,PAGE_SIZE] 之间,那么 order = 0 ,需要一个内存页面即可。

- size 在 [PAGE_SIZE + 1, 2^1 * PAGE_SIZE] 之间, order = 1

- size 在 [2^1 * PAGE_SIZE + 1, 2^2 * PAGE_SIZE] 之间, order = 2

- size 在 [2^2 * PAGE_SIZE + 1, 2^3 * PAGE_SIZE] 之间, order = 3

- size 在 [2^3 * PAGE_SIZE + 1, 2^4 * PAGE_SIZE] 之间, order = 4

// 定义在文件 /include/asm-generic/getorder.h

// 该函数的主要作用就是根据给定的 size 计算出所需最小的 order

static inline __attribute_const__ int get_order(unsigned long size)

{

if (__builtin_constant_p(size)) {

if (!size)

return BITS_PER_LONG - PAGE_SHIFT;

if (size < (1UL << PAGE_SHIFT))

return 0;

return ilog2((size) - 1) - PAGE_SHIFT + 1;

}

size--;

size >>= PAGE_SHIFT;

#if BITS_PER_LONG == 32

return fls(size);

#else

return fls64(size);

#endif

}

init_kmem_cache_nodes

slab 的具体规划过程 calculate_sizes 函数完成后,回到kmem_cache_open函数。

slab cache 在每个 NUMA 节点中都有自己的缓存结构 kmem_cache_node,init_kmem_cache_nodes 函数需要遍历所有的 NUMA 节点,并利用 struct kmem_cache_node 专属的 slab cache —— 全局变量 kmem_cache_node,分配一个 kmem_cache_node 对象,并调用 init_kmem_cache_node 对其进行初始化。

static int init_kmem_cache_nodes(struct kmem_cache *s)

{

int node;

// 遍历所有的 numa 节点,为 slub cache 创建初始化 node cache 数组

for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {

struct kmem_cache_node *n;

// 当 slub 在系统启动阶段初始化时,创建 kmem_cache_node cache 的时候,此时 slab_state == DOWN

// 由于此时 kmem_cache_node cache 正在创建,所以无法利用 kmem_cache_node 所属的 slub cache 动态的分配 kmem_cache_node 对象

// 这里会通过 early_kmem_cache_node_alloc 函数静态的分配 kmem_cache_node 对象,并初始化。

if (slab_state == DOWN) {

// 创建 boot_kmem_cache_node 时会走到这个分支

early_kmem_cache_node_alloc(node);

continue;

}

// 当 slab 体系在初始化 boot_kmem_cache 时,这时 slab_state 为 PARTIAL,流程就会走到这里。

// 表示此时 boot_kmem_cache_node 已经初始化,可以利用它动态的分配 kmem_cache_node 对象了

// 这里的 kmem_cache_node 就是 boot_kmem_cache_node

n = kmem_cache_alloc_node(kmem_cache_node,

GFP_KERNEL, node);

// 初始化 kmem_cache_node 对象

init_kmem_cache_node(n);

// 初始化 slab cache 结构 kmem_cache 中的 node 数组

s->node[node] = n;

}

return 1;

}

在 slab allocator 体系中,第一个被创建出来的 slab cache 就是这里的 boot_kmem_cache_node,但是在初始化阶段,当前 slab_state == DOWN,所以目前内核无法利用 boot_kmem_cache_node 来动态的分配 kmem_cache_node 对象。流程会进入 if (slab_state == DOWN) 分支,通过 early_kmem_cache_node_alloc 函数来静态分配 kmem_cache_node 对象。

当 slab 体系在初始化 boot_kmem_cache 时,这时 slab_state 为 PARTIAL,表示此时 boot_kmem_cache_node 已经初始化,可以利用 kmem_cache_alloc_node 动态的分配 kmem_cache_node 对象了,这时传入的 kmem_cache_node 就是 boot_kmem_cache_node。

early_kmem_cache_node_alloc

static void early_kmem_cache_node_alloc(int node)

{

// slab 的本质就是一个或者多个物理内存页 page,这里用于指向 slab 所属的 page。

// 如果 slab 是由多个物理页 page 组成(复合页),这里指向复合页的首页

struct page *page;

// 这里主要为 boot_kmem_cache_node 初始化它的 node cache 数组

// 这里会静态创建指定 node 节点对应的 kmem_cache_node 结构

struct kmem_cache_node *n;

// 此时 boot_kmem_cache_node 这个 kmem_cache 结构已经初始化好了。

// 根据 kmem_cache 结构中的 kmem_cache_order_objects oo 属性向指定 node 节点所属的伙伴系统申请 2^order 个内存页 page

// 这里返回复合页的首页,目的是为 kmem_cache_node 结构分配 slab,后续该 slab 会挂在 kmem_cache_node 结构中的 partial 列表中

page = new_slab(kmem_cache_node, GFP_NOWAIT, node);

// struct page 结构中的 freelist 指向 slab 中第一个空闲的对象

// 这里的对象就是 struct kmem_cache_node 结构

n = page->freelist;

#ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG

// 根据 slab cache 中的 flag 初始化 kmem_cache_node 对象

init_object(kmem_cache_node, n, SLUB_RED_ACTIVE);

#endif

// 重新设置 slab 中的下一个空闲对象。

// 这里是获取对象 n 中的 free_pointer 指针,指向 n 的下一个空闲对象

page->freelist = get_freepointer(kmem_cache_node, n);

// 表示 slab 中已经有一个对象被使用了

page->inuse = 1;

// 这里可以看出 boot_kmem_cache_node 的 NUMA 节点缓存在这里初始化的时候

// 内核会为每个 NUMA 节点申请一个 slab,并缓存在它的 partial 链表中

// 并不是缓存在 boot_kmem_cache_node 的本地 cpu 缓存中

page->frozen = 0;

// 这里的 kmem_cache_node 指的是 boot_kmem_cache_node

// 初始化 boot_kmem_cache_node 中的 node cache 数组

kmem_cache_node->node[node] = n;

// 初始化 node 节点对应的 kmem_cache_node 结构

init_kmem_cache_node(n);

// kmem_cache_node 结构中的 nr_slabs 计数加1,total_objects 加 page->objects

inc_slabs_node(kmem_cache_node, node, page->objects);

// 将新创建出来的 slab (page表示),添加到对象 n (kmem_cache_node结构)中的 partial 列表头部

__add_partial(n, page, DEACTIVATE_TO_HEAD);

}

static void

init_kmem_cache_node(struct kmem_cache_node *n)

{

n->nr_partial = 0;

spin_lock_init(&n->list_lock);

INIT_LIST_HEAD(&n->partial);

#ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG

atomic_long_set(&n->nr_slabs, 0);

atomic_long_set(&n->total_objects, 0);

INIT_LIST_HEAD(&n->full);

#endif

}

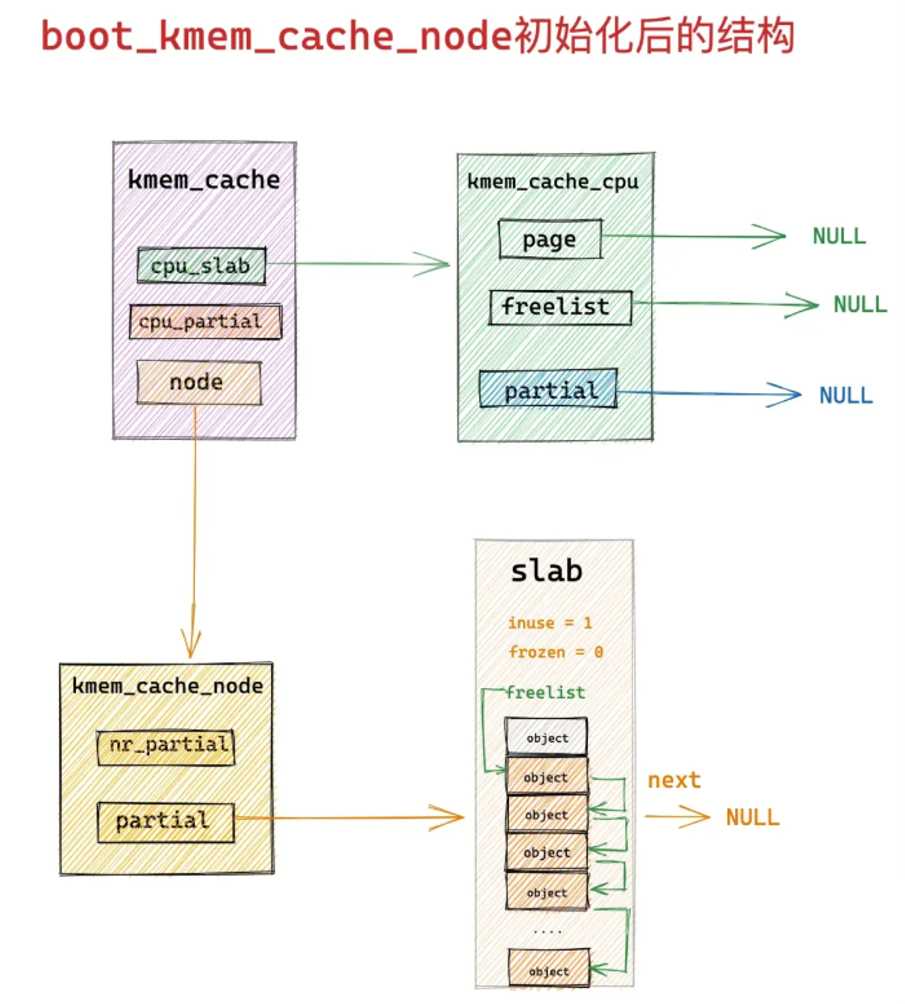

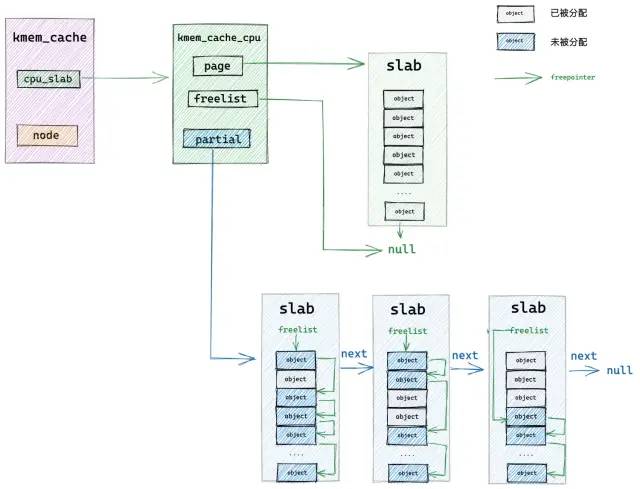

当 boot_kmem_cache_node 被初始化之后,它的整个结构如下图所示:

alloc_kmem_cache_cpus

这里主要是为 slab cache 创建其 cpu 本地缓存结构 kmem_cache_cpu,每个 cpu 一个这样的结构,并调用 per_cpu_ptr 将创建好的 kmem_cache_cpu 结构与对应的 cpu 相关联初始化。

struct kmem_cache {

// 每个 cpu 拥有一个本地缓存,用于无锁化快速分配释放对象

struct kmem_cache_cpu __percpu *cpu_slab;

}

static inline int alloc_kmem_cache_cpus(struct kmem_cache *s)

{

// 为 slab cache 分配 cpu 本地缓存结构 kmem_cache_cpu

// __alloc_percpu 函数在内核中专门用于分配 percpu 类型的结构体(the percpu allocator)

// kmem_cache_cpu 结构也是 percpu 类型的,这里通过 __alloc_percpu 直接分配

s->cpu_slab = __alloc_percpu(sizeof(struct kmem_cache_cpu),

2 * sizeof(void *));

// 初始化 cpu 本地缓存结构 kmem_cache_cpu

init_kmem_cache_cpus(s);

return 1;

}

static void init_kmem_cache_cpus(struct kmem_cache *s)

{

int cpu;

// 遍历所有CPU,通过 per_cpu_ptr 将前面分配的 kmem_cache_cpu 结构与对应的CPU关联对应起来

// 同时初始化 kmem_cache_cpu 变量里面的 tid 为其所关联 cpu 的编号

for_each_possible_cpu(cpu)

per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu)->tid = init_tid(cpu);

}

slab cache 的 cpu 本地缓存结构 struct kmem_cache_cpu 是一个 percpu 类型的变量,由 __alloc_percpu直接创建,并不需要一个专门的 slab cache 来管理。

流程到这里 boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node 这两个静态结构就已经被初始化好了,现在内核就可以通过他们来动态的创建 kmem_cache 对象和 kmem_cache_node 对象了。

但是这里的 boot_kmem_cache 和 boot_kmem_cache_node 只是临时的 kmem_cache 结构,目的是在 slab allocator 体系初始化的时候用于静态创建 kmem_cache (slab cache), kmem_cache_node (slab cache)。

bootstrap

既然是临时的结构,所以这里需要创建两个最终的全局 kmem_cache 结构,然后将这两个静态临时结构深拷贝到最终的全局 kmem_cache 结构中。

static struct kmem_cache * __init bootstrap(struct kmem_cache *static_cache)

{

int node;

// kmem_cache 指向专门管理 kmem_cache 对象的 slab cache

// 该 slab cache 现在已经全部初始化完毕,可以利用它动态的分配最终的 kmem_cache 对象

struct kmem_cache *s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_NOWAIT);

struct kmem_cache_node *n;

// 将静态的 kmem_cache 对象,比如:boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node

// 深拷贝到最终的 kmem_cache 对象 s 中

memcpy(s, static_cache, kmem_cache->object_size);

// 释放本地 cpu 缓存的 slab

__flush_cpu_slab(s, smp_processor_id());

// 遍历 node cache 数组,修正 kmem_cache_node 结构中 partial 链表中包含的 slab ( page 表示)对应 page 结构的 slab_cache 指针

// 使其指向最终的 kmem_cache 结构,之前在 create_boot_cache 中指向的静态 kmem_cache 结构,这里需要修正

for_each_kmem_cache_node(s, node, n) {

struct page *p;

list_for_each_entry(p, &n->partial, slab_list)

p->slab_cache = s;

}

// 将最终的 kmem_cache 结构加入到全局 slab cache 链表中

list_add(&s->list, &slab_caches);

return s;

}

现在关于 slab alloactor 体系的初始化流程笔者就为大家全部介绍完了,再对这个流程做一个简单的总体回顾:

首先 slab cache 创建要依赖两个核心的数据机构,kmem_cache,kmem_cache_node,其中 kmem_cache 结构是 slab cache 在内核中的数据结构,同样也需要被一个专门的 slab cache 所管理,但是在内核初始化阶段 slab 体系还未建立,所以内核通过定义两个局部静态变量来解决 kmem_cache 结构的创建问题。

随后内核会在 calculate_size 函数中初始化 struct kmem_cache 结构中的核心属性。

内核首先创建 boot_kmem_cache_node,并通过 early_kmem_cache_node_alloc 函数为 boot_kmem_cache_node 创建 kmem_cache_node 结构。

当 boot_kmem_cache_node 被创建出来之后,内核就可以动态的分配 kmem_cache_node 对象了。

然后创建 boot_kmem_cache,在遇到 kmem_cache_node 结构创建的时候,直接使用 boot_kmem_cache_node 进行动态创建。

最后通过 bootstrap 将这两个临时静态的 slab cache : boot_kmem_cache,boot_kmem_cache_node 深拷贝到最终的全局 slab cache 中。

从此以后,内核就可以动态创建 slab cache 了。

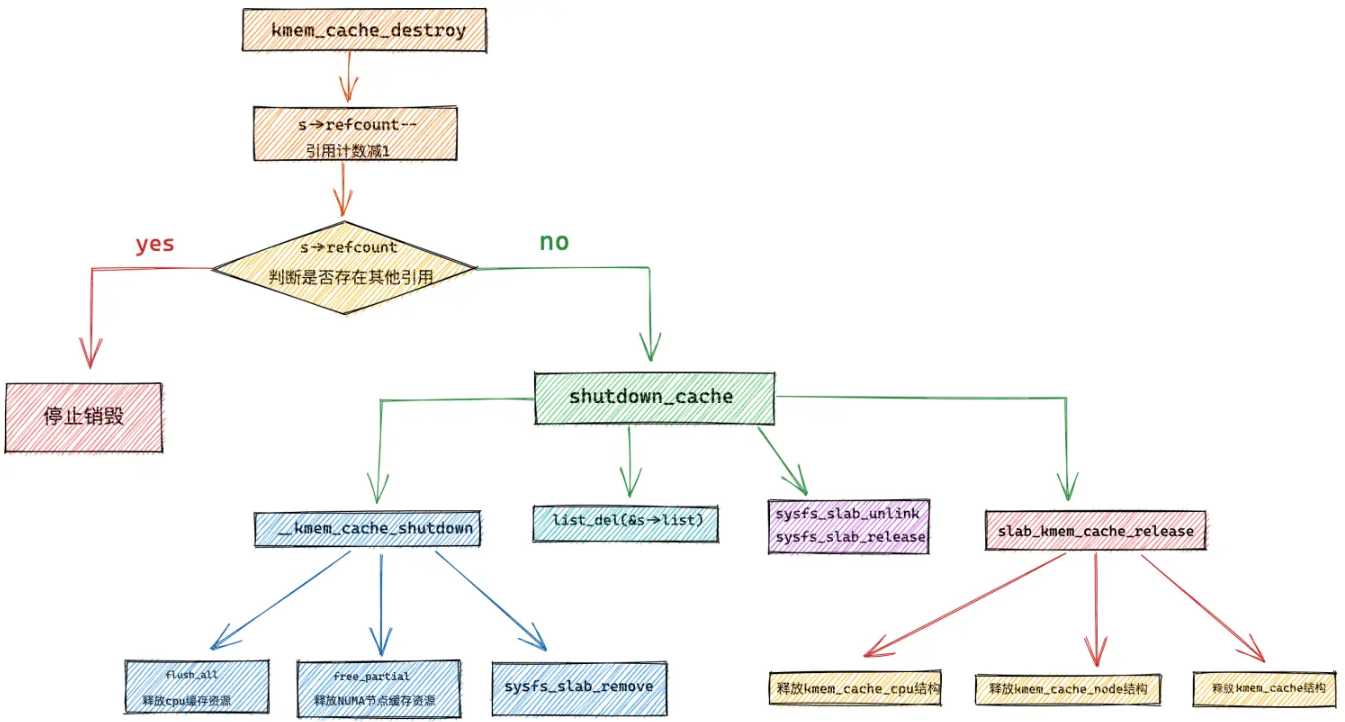

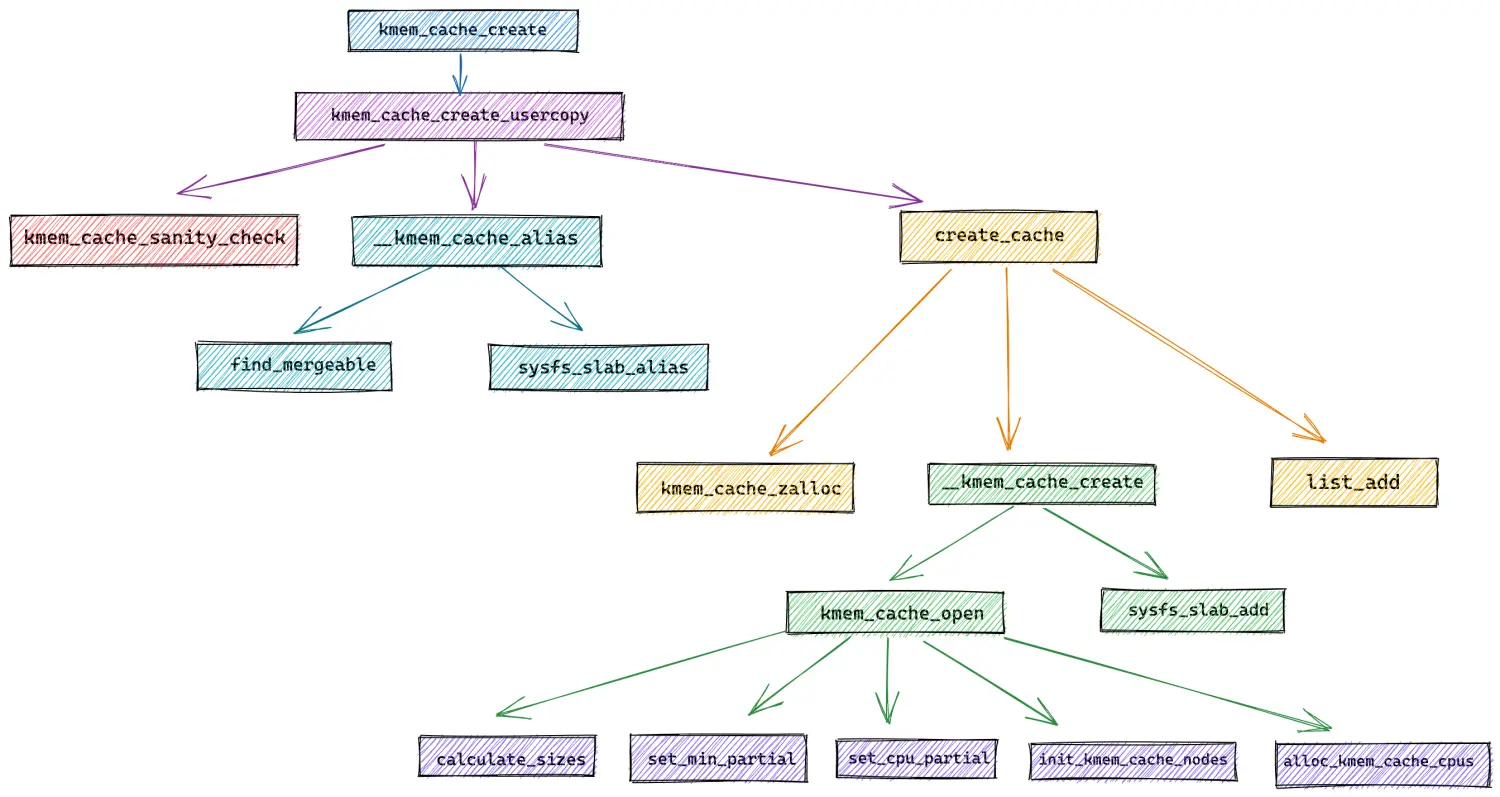

源码查看 slab cache 的创建

现在我们已经了解了 slab cache 的原理以及初始化,接下来以内核创建 slab cache 的接口函数 kmem_cache_create 为起点,来梳理 slab 的创建过程。

kmem_cache_create

struct kmem_cache *

kmem_cache_create(const char *name, unsigned int size, unsigned int align,

slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *))

{

return kmem_cache_create_usercopy(name, size, align, flags, 0, 0,

ctor);

}

kmem_cache_create 接口中的参数,是由用户指定的关于 slab cache 的一些核心属性,这些属性值与我们在前文《slab 的基础信息管理》小节中介绍 struct kmem_cache 结构的相应属性一一对应,在创建 slab cache 的过程中,内核会将 kmem_cache_create 接口中参数指定的值一一赋值到 struct kmem_cache 结构中。

struct kmem_cache {

// slab cache 的名称, 也就是在 slabinfo 命令中 name 那一列

const char *name;

// 对应参数 size,指 slab 中对象的实际大小,不包含填充的字节数

unsigned int object_size;/* The size of an object without metadata */

// 对象按照指定的 align 进行对齐

unsigned int align;

// slab cache 的管理标志位,用于设置 slab 的一些特性

slab_flags_t flags;

// 池化对象的构造函数,用于创建 slab 对象池中的对象

void (*ctor)(void *);

}

slab cache 的整个创建过程其实是封装在 kmem_cache_create_usercopy 函数中,kmem_cache_create 直接调用了该函数,并将创建参数透传过去。

kmem_cache_create_usercopy

struct kmem_cache *

kmem_cache_create_usercopy(const char *name,

unsigned int size, unsigned int align,

slab_flags_t flags,

unsigned int useroffset, unsigned int usersize,

void (*ctor)(void *))

{

struct kmem_cache *s = NULL;

const char *cache_name;

int err;

// 获取 cpu_hotplug_lock,防止 cpu 热插拔改变 online cpu map

get_online_cpus();

// 获取 mem_hotplug_lock,防止访问内存的时候进行内存热插拔

get_online_mems();

// memory cgroup 相关,获取 memcg_cache_ids_sem 读写信号量

// 防止 memcg_nr_cache_ids (caches array 大小)被修改

memcg_get_cache_ids();

// 获取 slab cache 链表的全局互斥锁

mutex_lock(&slab_mutex);

// 入参检查,校验 name 和 size 的有效性,防止创建过程在中断上下文中进行

err = kmem_cache_sanity_check(name, size);

if (err) {

goto out_unlock;

}

// 检查有效的 slab flags 标记位,如果传入的 flag 是无效的,则拒绝本次创建请求

if (flags & ~SLAB_FLAGS_PERMITTED) {

err = -EINVAL;

goto out_unlock;

}

// 设置创建 slab cache 时用到的一些标志位

flags &= CACHE_CREATE_MASK;

// 校验 useroffset 和 usersize 的有效性

if (WARN_ON(!usersize && useroffset) ||

WARN_ON(size < usersize || size - usersize < useroffset))

usersize = useroffset = 0;

if (!usersize)

// 在全局 slab cache 链表中查找与当前创建参数相匹配的 kmem_cache

// 如果有,就不需要创建新的了,直接和已有的 slab cache 合并

// 并且在 sys 文件系统中使用指定的 name 作为已有 slab cache 的别名

s = __kmem_cache_alias(name, size, align, flags, ctor);

if (s)

goto out_unlock;

// 在内核中为指定的 name 生成字符串常量并分配内存

// 这里的 cache_name 就是将要创建的 slab cache 名称,用于在 /proc/slabinfo 中显示

cache_name = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);

if (!cache_name) {

err = -ENOMEM;

goto out_unlock;

}

// 按照我们指定的参数,创建新的 slab cache

s = create_cache(cache_name, size,

calculate_alignment(flags, align, size),

flags, useroffset, usersize, ctor, NULL, NULL);

if (IS_ERR(s)) {

err = PTR_ERR(s);

kfree_const(cache_name);

}

out_unlock:

// 走到这里表示创建 slab cache 失败,释放相关的自旋锁和信号量

mutex_unlock(&slab_mutex);

memcg_put_cache_ids();

put_online_mems();

put_online_cpus();

if (err) {

if (flags & SLAB_PANIC)

panic("kmem_cache_create: Failed to create slab '%s'. Error %d\n",

name, err);

else {

pr_warn("kmem_cache_create(%s) failed with error %d\n",

name, err);

dump_stack();

}

return NULL;

}

return s;

}

内核提供 kmem_cache_create_usercopy 函数的目的其实是为了防止 slab cache 中管理的内核核心对象被泄露,通过 useroffset 和 usersize 两个变量来指定内核对象内存布局区域中 useroffset 到 usersize 的这段内存区域可以被复制到用户空间中,其他区域则不可以。

在 kmem_cache_create_usercopy 函数的开始,内核为了保证整个创建过程是并发安全的,所以需要先获取一系列的锁:

- 获取 cpu_hotplug_lock,mem_hotplug_lock 来防止在创建 slab cache 的过程中 cpu 或者内存进行热插拔。

- 防止 memory group 相关的 caches array 被修改,cgroup 相关的不是本文重点,这里简单了解一下即可。

- 内核中使用一个全局的双向链表来串联起系统中所有的 slab cache,这里需要获取全局链表 list 的锁,防止并发对 list 进行修改。

kmem_cache_sanity_check

在确保 slab cache 的整个创建过程并发安全之后,通过 kmem_cache_sanity_check 函数校验传递进来的那些创建参数的合法有效性,比如 name 不能为空,不能再中断上下文, object size 在 8 字节到 4M 之间。

#define MAX_ORDER 11

#define PAGE_SHIFT 12

// 定义在 /include/linux/slab.h 文件

#ifdef CONFIG_SLUB

#define KMALLOC_SHIFT_MAX (MAX_ORDER + PAGE_SHIFT - 1)

/* Maximum allocatable size */

#define KMALLOC_MAX_SIZE (1UL << KMALLOC_SHIFT_MAX)

static int kmem_cache_sanity_check(const char *name, unsigned int size)

{

// 1: 传入 slab cache 的名称不能为空

// 2: 创建 slab cache 的过程不能处在中断上下文中

// 3: 传入的对象大小 size 需要在 8 字节到 KMALLOC_MAX_SIZE = 4M 之间

if (!name || in_interrupt() || size < sizeof(void *) ||

size > KMALLOC_MAX_SIZE) {

pr_err("kmem_cache_create(%s) integrity check failed\n", name);

return -EINVAL;

}

WARN_ON(strchr(name, ' ')); /* It confuses parsers */

return 0;

}

__kmem_cache_alias

在 __kmem_cache_alias 函数中,内核会遍历系统中 slab cache 的全局链表 list,试图在系统现有 slab cache 中查找到一个各项核心参数与我们指定的创建参数贴近的 slab cache。比如,系统中存在一个 slab cache 它的各项核心参数,object size,align,slab_flags_t 和我们指定的创建参数非常贴近。

这样一来内核就不需要重复创建新的 slab cache 了,直接复用原有的 slab cache 即可,将我们指定的 name 作为原有 slab cache 的别名。

如果找不到这样一个可以被复用的 slab cache,那么内核就会调用 create_cache 开始创建 slab cache 流程。

struct kmem_cache *

__kmem_cache_alias(const char *name, unsigned int size, unsigned int align,

slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *))

{

struct kmem_cache *s, *c;

// 在全局 slab cache 链表中查找与当前创建参数相匹配的 slab cache

// 如果在全局查找到一个 slab cache,它的核心参数和我们指定的创建参数很贴近

// 那么就没必要再创建新的 slab cache了,复用已有的 slab cache

s = find_mergeable(size, align, flags, name, ctor);

if (s) {

// 如果存在可复用的 kmem_cache,则将它的引用计数 + 1

s->refcount++;

// 采用较大的值,更新已有的 kmem_cache 相关的元数据

s->object_size = max(s->object_size, size);

s->inuse = max(s->inuse, ALIGN(size, sizeof(void *)));

// 遍历 mem cgroup 中的 cache array,更新对应的元数据

// cgroup 相关,这里简单了解也可直接忽略

for_each_memcg_cache(c, s) {

c->object_size = s->object_size;

c->inuse = max(c->inuse, ALIGN(size, sizeof(void *)));

}

// 由于这里我们会复用已有的 kmem_cache 并不会创建新的,而且我们指定的 kmem_cache 名称是 name。

// 为了看起来像是创建了一个名称为 name 的新 kmem_cache,所以要给被复用的 kmem_cache 起一个别名,这个别名就是我们指定的 name

// 在 sys 文件系统中使用我们指定的 name 为被复用 kmem_cache 创建别名

// 这样一来就会在 sys 文件系统中出现一个这样的目录 /sys/kernel/slab/name ,该目录下的文件包含了对应 slab cache 运行时的详细信息

if (sysfs_slab_alias(s, name)) {

s->refcount--;

s = NULL;

}

}

return s;

}

__kmem_cache_alias 函数的核心是在 find_mergeable 方法中,内核在 find_mergeable 方法里边会遍历 slab cache 的全局链表 list,查找与当前创建参数贴近可以被复用的 slab cache。一个可以被复用的 slab cache 需要满足以下四个条件:

- 指定的 slab_flags_t 相同。

- 指定对象的 object size 要小于等于已有 slab cache 中的对象 size (kmem_cache->size)。

- 如果指定对象的 object size 与已有 kmem_cache->size 不相同,那么它们之间的差值需要再一个 word size 之内。

- 已有 slab cache 中的 slab 对象对齐 align (kmem_cache->align)要大于等于指定的 align 并且可以整除 align 。

如果通过 find_mergeable 在现有系统中所有 slab cache 中找到了一个可以复用的 slab cache,那么就不需要在创建新的了,直接返回已有的 slab cache 就可以了。

但是在返回之前,需要更新一下已有 slab cache 结构 kmem_cache 中的相关信息:

struct kmem_cache {

// slab cache 的引用计数,为 0 时就可以销毁并释放内存回伙伴系统重

int refcount;

// slab 中对象的实际大小,不包含填充的字节数

unsigned int object_size;/* The size of an object without metadata */

// 对象的 object_size 按照 word 字长对齐之后的大小

unsigned int inuse;

}

最后调用 sysfs_slab_alias 在 sys 文件系统中创建一个这样的目录 /sys/kernel/slab/name,name 就是 kmem_cache_create 接口函数传递过来的参数,表示要创建的 slab cache 名称。

find_mergeable 查找可被复用的 slab cache

struct kmem_cache *find_mergeable(unsigned int size, unsigned int align,

slab_flags_t flags, const char *name, void (*ctor)(void *))

{

struct kmem_cache *s;

// 与 word size 进行对齐

size = ALIGN(size, sizeof(void *));

// 根据我们指定的对齐参数 align 并结合 CPU cache line 大小,计算出一个合适的对齐参数

align = calculate_alignment(flags, align, size);

// 对象 size 重新按照 align 进行对齐

size = ALIGN(size, align);

// 如果 flag 设置的是不允许合并,则停止

if (flags & SLAB_NEVER_MERGE)

return NULL;

// 开始遍历内核中已有的 slab cache,寻找可以合并的 slab cache

list_for_each_entry_reverse(s, &slab_root_caches, root_caches_node) {

if (slab_unmergeable(s))

continue;

// 指定对象 size 不能超过已有 slab cache 中的对象 size

if (size > s->size)

continue;

// 校验指定的 flag 是否与已有 slab cache 中的 flag 一致

if ((flags & SLAB_MERGE_SAME) != (s->flags & SLAB_MERGE_SAME))

continue;

// 两者的 size 相差在一个 word size 之内

if (s->size - size >= sizeof(void *))

continue;

// 已有 slab cache 中对象的对齐 align 要大于等于指定的 align并且可以整除 align。

if (IS_ENABLED(CONFIG_SLAB) && align &&

(align > s->align || s->align % align))

continue;

// 查找到可以合并的已有 slab cache,不需要再创建新的 slab cache 了

return s;

}

return NULL;

}

内核并不会完全按照我们指定的 align 进行内存对齐,而是通过 calculate_alignment 综合考虑 cpu 硬件 cache line 的大小,以及 word size 计算出一个合理的 align 值。

// 定义在文件:/include/linux/slab.h

#define ARCH_SLAB_MINALIGN __alignof__(unsigned long long)

static unsigned int calculate_alignment(slab_flags_t flags,

unsigned int align, unsigned int size)

{

// SLAB_HWCACHE_ALIGN 表示需要按照硬件 cache line 对齐

if (flags & SLAB_HWCACHE_ALIGN) {

unsigned int ralign;

// 获取 cache line 大小 通常为 64 字节

ralign = cache_line_size();

// 根据指定对齐参数 align ,对象 object size 以及 cache line 大小

// 综合计算出一个合适的对齐参数 ralign 出来

while (size <= ralign / 2)

ralign /= 2;

align = max(align, ralign);

}

// ARCH_SLAB_MINALIGN 为 slab 设置的最小对齐参数, 8 字节大小,align 不能小于该值

if (align < ARCH_SLAB_MINALIGN)

align = ARCH_SLAB_MINALIGN;

// 与 word size 进行对齐

return ALIGN(align, sizeof(void *));

}

如果通过 __kmem_cache_alias 找到可以复用的 slab cache,直接返回找到的 slab cache。如果没有,则调用 create_cache 创建一个 slab cache。

create_cache

static struct kmem_cache *create_cache(const char *name,

unsigned int object_size, unsigned int align,

slab_flags_t flags, unsigned int useroffset,

unsigned int usersize, void (*ctor)(void *),

struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)

{

struct kmem_cache *s;

// 为将要创建的 slab cache 分配 kmem_cache 结构

// kmem_cache 也是内核的一个核心数据结构,同样也会被它对应的 slab cache 所管理

// 这里就是从 kmem_cache 所属的 slab cache 中拿出一个 kmem_cache 对象出来

s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_KERNEL);

// 利用我们指定的创建参数初始化 kmem_cache 结构

s->name = name;

s->size = s->object_size = object_size;

s->align = align;

s->ctor = ctor;

s->useroffset = useroffset;

s->usersize = usersize;

// 创建 slab cache 的核心函数,这里会初始化 kmem_cache 结构中的其他重要属性

// 包括创建初始化 kmem_cache_cpu 和 kmem_cache_node 结构

err = __kmem_cache_create(s, flags);

if (err)

goto out_free_cache;

// slab cache 初始状态下,引用计数为 1

s->refcount = 1;

// 将刚刚创建出来的 slab cache 加入到 slab cache 在内核中的全局链表管理

list_add(&s->list, &slab_caches);

out:

if (err)

return ERR_PTR(err);

return s;

out_free_cache:

// 创建过程出现错误之后,释放 kmem_cache 对象

kmem_cache_free(kmem_cache, s);

goto out;

}

在 create_cache 函数的开始,内核会调用 kmem_cache_zalloc 从 kmem_cache 专属的 slab cache 中申请一个 kmem_cache 对象。

内核中的每个核心数据结构都会有其专属的 slab cache 来管理。

而这里的 slab cache 的数据结构 struct kmem_cache 同样也属于内核的核心数据结构,它也有其专属的 slab cache 来专门管理 kmem_cache 对象的分配与释放。

内核在启动阶段,会专门为 struct kmem_cache 创建其专属的 slab cache,保存在全局变量 kmem_cache 中。

// 全局变量,用于专门管理 kmem_cache 对象的 slab cache

// 定义在文件:/mm/slab_common.c

struct kmem_cache *kmem_cache;

同理,slab cache 的 NUMA 节点缓存 kmem_cache_node 结构也是如此,内核也会为其创建一个专属的 slab cache,保存在全局变量 kmem_cache_node 中。

// 全局变量,用于专门管理 kmem_cache_node 对象的 slab cache

// 定义在文件:/mm/slub.c

static struct kmem_cache *kmem_cache_node;

随后会在 __kmem_cache_create 函数中近一步初始化 kmem_cache 对象的其他重要属性。比如,初始化 slab 对象的内存布局相关信息,计算 slab 所需要的物理内存页个数以及所能容纳的对象个数,创建初始化 cpu 本地缓存结构以及 NUMA 节点的缓存结构。

最后将刚刚创建出来的 slab cache 加入到 slab cache 在内核中的全局链表 list 中管理。

至此,slab cache 的整个骨架就全部被创建出来了,最终得到的 slab cache 完整架构如下图所示:

源码查看 slab cache 的分配

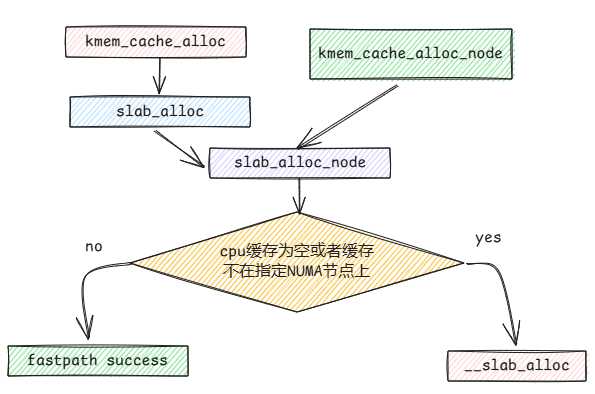

内核实现的接口有kmalloc,kmalloc_node,kmem_cache_alloc,keme_cache_alloc_node 等。

本文就从 kmem_cache_alloc 与 kemem_cache_alloc_node 接口分析 slab cache 的分配过程。

内核中通过 kmem_cache_alloc_node 函数要求 slab cache 从指定的 NUMA 节点中分配对象。

// 定义在文件:/mm/slub.c

void *kmem_cache_alloc_node(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, int node)

{

void *ret = slab_alloc_node(s, gfpflags, node, _RET_IP_);

return ret;

}

不支持 NUMA 节点的指定,仅从当前 CPU 所属的节点中分配内存。

// 定义在文件:/mm/slub.c

static __always_inline void *slab_alloc(struct kmem_cache *s,

gfp_t gfpflags, unsigned long addr)

{

return slab_alloc_node(s, gfpflags, NUMA_NO_NODE, addr);

}

void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags)

{

void *ret = slab_alloc(s, gfpflags, _RET_IP_);

//用于监控和调试内存分配的跟踪点

trace_kmem_cache_alloc(_RET_IP_, ret, s->object_size,

s->size, gfpflags);

return ret;

}

可以看到,两个函数最终都会调用 slab_alloc_node 这个接口,下面就以这个接口为起点,查看一下 slab cache 分配的快速和慢速流程。

slab_alloc_node

static __always_inline void *slab_alloc_node(struct kmem_cache *s,

gfp_t gfpflags, int node, unsigned long addr)

{

// 用于指向分配成功的对象

void *object;

// slab cache 在当前 cpu 下的本地 cpu 缓存

struct kmem_cache_cpu *c;

// object 所在的内存页

struct page *page;

// 当前 cpu 编号

unsigned long tid;

redo:

// slab cache 首先尝试从当前 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu 中获取空闲对象

// 这里的 do..while 循环是要保证获取到的 cpu 本地缓存 c 是属于执行进程的当前 cpu

// 因为进程可能由于抢占或者中断的原因被调度到其他 cpu 上执行,所需需要确保两者的 tid 是否一致

do {

// 获取执行当前进程的 cpu 中的 tid 字段

tid = this_cpu_read(s->cpu_slab->tid);

// 获取 cpu 本地缓存 cpu_slab

c = raw_cpu_ptr(s->cpu_slab);

// 如果开启了 CONFIG_PREEMPT 表示允许优先级更高的进程抢占当前 cpu

// 如果发生抢占,当前进程可能被重新调度到其他 cpu 上运行,所以需要检查此时运行当前进程的 cpu tid 是否与刚才获取的 cpu 本地缓存一致

// 如果两者的 tid 字段不一致,说明进程已经被调度到其他 cpu 上了, 需要再次获取正确的 cpu 本地缓存

} while (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT) &&

unlikely(tid != READ_ONCE(c->tid)));

// 从 slab cache 的 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu 中获取缓存的 slub 空闲对象列表

// 这里的 freelist 指向本地 cpu 缓存的 slub 中第一个空闲对象

object = c->freelist;

// 获取本地 cpu 缓存的 slub,这里用 page 表示,如果是复合页,这里指向复合页的首页 head page

page = c->page;

if (unlikely(!object || !node_match(page, node))) {

// 如果 slab cache 的 cpu 本地缓存中已经没有空闲对象了

// 或者 cpu 本地缓存中的 slub 并不属于我们指定的 NUMA 节点

// 那么我们就需要进入慢速路径中分配对象:

// 1. 检查 kmem_cache_cpu 的 partial 列表中是否有空闲的 slub

// 2. 检查 kmem_cache_node 的 partial 列表中是否有空闲的 slub

// 3. 如果都没有,则只能重新到伙伴系统中去申请内存页

object = __slab_alloc(s, gfpflags, node, addr, c);

// 统计 slab cache 的状态信息,记录本次分配走的是慢速路径 slow path

stat(s, ALLOC_SLOWPATH);

} else {

// 走到该分支表示,slab cache 的 cpu 本地缓存中还有空闲对象,直接分配

// 快速路径 fast path 下分配成功,从当前空闲对象中获取下一个空闲对象指针 next_object

void *next_object = get_freepointer_safe(s, object);

// 更新 kmem_cache_cpu 结构中的 freelist 指向 next_object

if (unlikely(!this_cpu_cmpxchg_double(

s->cpu_slab->freelist, s->cpu_slab->tid,

object, tid,

next_object, next_tid(tid)))) {

note_cmpxchg_failure("slab_alloc", s, tid);

goto redo;

}

// cpu 预取 next_object 的 freepointer 到 cpu 高速缓存,加快下一次分配对象的速度

prefetch_freepointer(s, next_object);

stat(s, ALLOC_FASTPATH);

}

// 如果 gfpflags 掩码中设置了 __GFP_ZERO,则需要将对象所占的内存初始化为零值

if (unlikely(slab_want_init_on_alloc(gfpflags, s)) && object)

memset(object, 0, s->object_size);

// 返回分配好的对象

return object;

}

slab cache 的快速分配路径

slab cache 在最开始会进入 fastpath 分配对象,也就是说首先会从 cpu 本地缓存 kmem_cache_cpu->freelist 中获取对象。

在获取 kmem_cache_cpu 结构的时候需要保证这个 cpu 本地缓存是属于当前执行进程的 cpu。

在开启了 CONFIG_PREEMPT 的情况下,内核是允许优先级更高的进程抢占当前 cpu 的,当发生 cpu 抢占之后,进程会被内核重新调度到其他 cpu 上执行,这样一来,进程在被抢占之前获取到的 kmem_cache_cpu 就与当前执行进程 cpu 的 kmem_cache_cpu 不一致了。

内核在 slab_alloc_node 函数开始的地方通过在 do..while 循环中不断判断两者的 tid 是否一致来保证这一点。

随后内核会通过 kmem_cache_cpu->freelist 来获取 cpu 缓存 slab 中的第一个空闲对象。

如果当前 cpu 缓存 slab 是空的(没有空闲对象可供分配)或者该 slab 所在的 NUMA 节点并不是我们指定的。那么就会通过 __slab_alloc 进入到慢速分配路径 slowpath 中。

如果当前 cpu 缓存 slab 有空闲的对象并且 slab 所在的 NUMA 节点正是我们指定的,那么将当前 kmem_cache_cpu->freelist 指向的第一个空闲对象从 slab 中拿出,并分配出去。

随后通过 get_freepointer_safe 获取当前分配对象的 freepointer 指针(指向其下一个空闲对象),然后将 kmem_cache_cpu->freelist 更新为 freepointer (指向的下一个空闲对象)。

// slub 中的空闲对象中均保存了下一个空闲对象的指针 free_pointer

// free_pointor 在 object 中的位置由 kmem_cache 结构的 offset 指定

static inline void *get_freepointer_safe(struct kmem_cache *s, void *object)

{

// freepointer 在 object 内存区域的起始地址

unsigned long freepointer_addr;

// 指向下一个空闲对象的 free_pontier

void *p;

// free_pointer 位于 object 起始地址的 offset 偏移处

freepointer_addr = (unsigned long)object + s->offset;

// 获取 free_pointer 指向的地址(下一个空闲对象)

probe_kernel_read(&p, (void **)freepointer_addr, sizeof(p));

// 返回下一个空闲对象地址

return freelist_ptr(s, p, freepointer_addr);

}

slab cache 的慢速分配路径

static void *__slab_alloc(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, int node,

unsigned long addr, struct kmem_cache_cpu *c)

{

void *p;

unsigned long flags;

// 关闭 cpu 中断,防止并发访问

local_irq_save(flags);